葉舒憲

[作者簡介]葉舒憲(1954- ),男,博士,中國社會科學院文學研究所研究員,西安外國語大學特聘教授,蘭州大學萃英講席教授。中國比較文學學會副會長,中國文學人類學研究會會長。著作有《探索非理性世界》,《英雄與太陽:中國上古史詩原型重構》,《中國神話哲學》,《<詩經>的文化闡釋》,《 <老子>的文化解讀》(合著),《高唐神女與維納斯:中西文化中的愛與美主題》;《中國古代神秘數字》(日文譯本,青土社,東京,2000年), 《〈莊子〉的文化解析》,《文學人類學探索》,《閹割與狂狷》,《耶魯筆記》,《原型與跨文化闡釋》,《千面女神》,《文學與人類學》等28種。發表論文300多篇。

一、引論:道家思想起源研究之回顧

德國漢學家費南山在《現代西方人為什麼對莊子感興趣》中說到:“我們很欣賞《莊子》的富有比喻,富有神話傳說的文體。這種寫法在西方文學中很難找到,它的啟發作用給我們留下很深刻印象。”道家文本之中的神話傳說和比喻,如果僅僅從文體、個人寫作風格(寫法)方面去理解,那是很可惜的。因為我們認識到,神話思維傳統乃是道家思想發生的重要淵源。《莊子·天下》篇申明的“以謬悠之說,荒唐之言,無端崖之辭”來表達的策略,是在儒家理性主義已經全面壓制神話思維的戰國時代語境中,道家作者以自嘲自謔的口吻提出的反叛性的文化政治立場。正如福柯所揭示的,西方歷史上對“瘋狂”的壓制是理性主義確立自身不二權威的必須。反觀中國思想史上的軸心期,在儒者看來是“謬悠”和“荒唐”的東西,其實正是道家思想來源之本,是莊子等人要堅持和發揚光大的東西。這就預示了後人真正理解道家話語的一個思想史前提:把握中國本土在儒學興起之前的深厚異常的(所謂“無端崖”)神話思維傳統。筆者在90年代撰寫的《莊子的文化解析》一書中提出:“道家哲學的創始人老子以神話式的類比推理傳達思想,莊子將類比推理改造為敍述性的故事說理,再造古神話為喻示性的寓言。構成莊子思想體系的基本概念如“道”“一”“氣”“化”“遊”等,均可在神話思維時代找到形而下的原型。”[①] 本文擬針對“道”與“化”這兩個關鍵觀念,參照考古學、文物學的新材料,從形而下的方面探討其遠古經驗中的實物原型,希望獲得一點道器通觀的認識效果。

20世紀以來的現代學人,借助于隨著西學東漸而傳來的“神話”等新概念,開啟了此類探索。王國維1906年的《屈子文學之精神》以道家文學為例,提出“南人想像力之偉大豐富,勝於北人遠甚。彼等巧於比類,而善於滑稽”的命題。遂將儒與道的思想分野轉換為地理空間的分野。開闢中國神話研究格局的茅盾,也呼應這種空間分野劃分,認為現存古藉中保留神話材料最多者幾乎全是南方人的作品。郎擎霄1934年出版的《莊子學案》,試圖從莊書中尋覓出更多的神話傳說之線索,並提示人們注意保留在莊子書中的神話傳說之藝術價值。[②] 聞一多在《道教的精神》、《神仙考》等文中提出“古道教”的說法,認為它與“神秘思想”有關係。並認為莊子所說的神人至人真人之類都不是寓言,而是“真心相信確有其“人”的[③] 。從本源上看,神人或真人乃是“人格化的靈魂”。原始宗教中的靈魂不死信念構成莊子神秘思想的基礎。再同儒家思想相對照,推考其地望,他又說:“這古道教如果真正存在的話,我疑心它原是中國古代西方某民族的宗教,與那儒家所從導源的東方宗教比起來,這宗教實在超卓多了,偉大多了,美麗多了,姑無論它的流裔是如何沒出息!”[④] 這就把王國維等人的南北方空間分野轉換為東西方空間分野了。聞一多從西部民族的遷徙流變推測古道教的由來和傳播過程,還從靈魂觀念的有無來劃分儒道分野的宗教背景框架。

20世紀後期學者受到新興的薩滿教研究的啟發,開始探詢道家思想發生與巫術-薩滿教的關係。張光直《考古學專題六講》認為,中國古文明中由巫覡為代表的薩滿教精神構成深層的基礎,從新石器時代彩陶上的人形或者人面,到商周青銅器上的動物紋樣,再到道教的經典傳承,乃是巫師-薩滿們溝通天人之際的法術傳統的一脈相承之表現。[⑤] 日本學者井簡俊彥從比較宗教的立場上研究道家思想與蘇斐教的對應關係,著有《蘇斐教與道家》。該書後半部分論述老莊思想,提出“從神話術到形而上學”的命題。井簡俊彥認為,在漫長的中國思想傳統中流行著一種思維模式,可稱之為“一種薩滿教思維模式”(a shamantic mode of thinking)。以老莊為代表的道家哲學便是此種薩滿教思維的理念化成果。“一方面,從其世界觀的經驗基礎看,創作出《道德經》和《莊子》一類著作的道家哲人乃是‘薩滿’;另一方面,他們又是不滿足於停留在民間薩滿教原始水準上的智者和思想家,運用其智慧去提升和擴展原初的薩滿視點,形成能夠解說存在(Being)之結構的形上概念系統”。[⑥] 在井簡俊彥氏看來,老子所稱之“聖人”和莊子所稱之“真人”“至人”“神人”,無非是一種“哲學化的薩滿”,與遠古的聖王(巫師王)傳統一脈相承。

從理論依據上看,井簡俊彥關於薩滿教和神話術的見解主要來自比較宗教學家艾利亞德的經典性著作《薩滿教:古代的迷幻技術》。日本學界引入薩滿—巫教視野研究楚辭的種種觀點已引起相當的爭議,井簡俊彥將這種視角用於道家思想的研究,也引發出不同的反應。王煜先生評論說:“陳榮捷《中國道家》首節談道家起源,檢討了八種學派——王官、隱者、陰陽家、儒家、墨家、黃帝、楊朱、老子,而未及‘巫師主義’或‘巫教’或‘黃教’(shamanism),也許巫教說可充第九說吧。美國宗教家Eliade《論巫教》一書(即艾利亞德《薩滿教》掀起太多餘波了!”[⑦] 薩滿—巫教說能否成為道家起源的第九說,今天看來已不成問題了。白川靜先生試圖從文化源流方面論證莊子神話思維的來源在於東方的殷商的傳統,與聞一多、顧頡剛等的西部民族說形成對照。

新的問題在於,既然道家-道教的思想淵源與史前的薩滿-巫師的禮儀活動密切關聯,那麼能否找到當時的薩滿-巫師們所常用的法器和禮器,從實物原型方面推考其觀念的發生源頭呢?現代考古學和文物學確實提供了這種可能。本文擬在純形而上的研究層面之外,做一個形而下探索的初步嘗試,希望能把“道”與“器”兩方面的資訊整合起來,獲得某種通觀效果。

二、道的形而下表像

我們從早期道家的文本中看到,關於道的種種論說雖然呈現為聚訟紛紜的局面,引發出古今學人在形而上層面的無數推理式探討和思辯,但是對道的形而下方面的、發生學的探討卻幾乎沒有多少人去關注。以《道德經》為基點,如果從老子描述的道之運動的基本特徵——“反”(返)或者“歸”著眼,不難理解為一種周而復始的迴圈運動規則[⑧]。宇宙自然的這種的迴圈運動規則一旦被道家思想的鼻祖們抽象概括為一個詞“道”,其原有的深厚的史前宗教信仰的和神話思維的原型表像,也就隨之被後世的人們逐漸地忽略和淡忘掉了。這裏擬根據近年來陸續出土的史前文物,從“物質文化”(material culture)角度來探究道的範疇獲得哲理抽象之前的形而下表像。根據古人“形而上者謂之道,形而下者謂之器”的劃分,可以在史前人所尊崇的聖物之中,尋找那些足以體現形而上之道的具體表像。根據《說文》“以玉事神謂之巫”的重要提示,史前玉禮器就可以提供非常重要的潛在資訊。對此,下文擬分幾個層次來加以闡發:

1、中:環狀表像的形而上蘊涵

用圓環的形狀來象徵循環往復的運動,以及由此種運動表像抽象出來的意蘊——回還、回歸、回返,確實是很普遍的現象。愛伯哈德著《中國文化象徵詞典》對“環”表像的解說是:“環與輪一樣,都是永恆的象徵,它無始無終,永無終止。”[⑨] 這樣無始終的永恆運動象徵最適合充當道的表像(圖1,牛河梁積石塚第21號墓隨葬環形玉璧與玉獸面)。這位美國漢學家還敏銳地注意到:“在中文中,‘環’與回還的‘還’同音。”難怪圓環的形狀適合做永恆回歸神話的視覺意象。原來還有漢語思維的諧音聯想在背後發揮著隱喻牽引作用。古文獻資料表明,這樣的雙關思維是早在先秦時代就已經流行的。《荀子·大略》:“絕人以玦,反絕以環。” 楊倞注:“古者,臣有罪,待放於境,三年不敢去;與之環則還,與之玦則絶。皆所以見意也。”後人常常用“環玦”來表示官員的內召和外貶,也是從諧音隱喻上著眼的。《後漢書·袁譚傳》:“願熟詳吉凶,以賜環玦。”“環玦”一詞也可以只用為“還”的諧音,喻指招還,還歸。劉禹錫《望賦》詩句“望如何其望最傷,俟環玦兮思帝鄉。”說的就是這種盼望回歸的意思。

從“還”的隱喻背景上去看各種宗教儀禮上的法器性的身體裝飾物,還會有觸類旁通的效果。如北方薩滿教的“還魂”或者守魂信仰也以佩戴環狀飾物為薩滿身體的必要符號[⑩]。古漢語中“環複”一詞的出現,就專指這種循環往復式流動的現象。《淮南子·主術訓》:“環複轉運,終始無端。”無端就意味著沒有窮盡,也就意味著永恆。韓愈的《吊武侍禦所畫佛文》所說:“人死則爲鬼,鬼且複為人,隨所積善惡受報,環複不窮也。”顯然是把古老的靈魂信仰發揮成生命的永恆輪回說了。

環狀器物的這些隱喻和聯想,使它在各種靜止的物像中最能體現“道”的旋轉運動。而“環”從名詞轉化為動詞,即用來形容轉動。《山海經·大荒北經》:“共工之臣名曰相繇,九首蛇身,自環,食於九土。” 郭璞注:“言轉旋也。”又由旋轉運動的表像引申出“環宇”、“環天”、“環中”等具有宇宙論含義的概念,給道家的話語增添出富有本土特色隱喻性概念。

隱喻性概念直接來自于神話思維的想像,因而不同于西方哲學思維的純粹形而上概念。這是我們把握道家思想的重要的前提性認識。在《莊子》中,“環中” 的隱喻性概念,即相當於玉璧之“好”的中空部分,被當作是對“道”的最好的說明之一。從認識論上,“環中”被比喻為理想的無是非之境地。理由很明確,那就是圓環之上的任何一點,距離圓心都是等距離的。同時,任何一點都既是起點與終點的吻合處。莊子對這種環的表像可謂心領神會,津津樂道。如《莊子·寓言》所說:“始卒若環。”《莊子·齊物論》又云:“彼是莫得其偶,謂之道樞。樞始得其環中,以應無窮。” 郭象注:“夫是非反覆,相尋無窮,故謂之環。環中,空矣;今以是非爲環而得其中者,無是無非也。無是無非,故能應夫是非。是非無窮,故應亦無窮。”《莊子·則陽》又云:“冉相氏得其環中以隨成,與物無終無始,無幾無時。”[11]成玄英疏:“冉相氏,三皇以前無為皇帝也。環,中之空也。言古之聖王,得真空之道,體環中之妙,故道順群生,混成庶品。”這就把對環中的體會,理解為得道之高人的特有境界了。《舊唐書·李德裕傳論》:“泯是非於度外,齊彼我於環中。” 續范亭《自慰》詩:“未竭長弘血,且住比干心。忘年並忘義,逍遙任環中。”不難看出,“環中”成為這些渴望精神自由的後來人所表達理想境界的比喻。

環中這個來自遠古玉文化的隱喻概念,在後來又被文人墨客們借來比喻一種神奇而空靈的超脫境界。唐人司空圖《二十四詩品·雄渾》:“超以象外,得其環中,持之匪強,來之無窮。”這是古人通過詩歌想像世界的建構而達到體道、悟道之境界的極好說明。

如果從實物原型的角度看,宋人高承就嘗試追溯玉環一類法器的遠古來源。其《事物紀原·衣裘帶服·環》云:“《瑞應圖》曰:‘黃帝時,西王母獻白環,舜時又獻之。’則環當出於此。”這是將環的神聖化溯源于中華人文初祖的黃帝時代。其時略晚于現代考古學所命名的紅山文化,而比出土年代最早玉玦的興隆窪文化,則要晚了近三千年。《左傳·昭公十六年》:“宣子有環,其一在鄭商。”王國維《觀堂集林·說環玦》:“余讀《春秋左氏傳》‘宣子有環,其一在鄭商 ’,知環非一玉所成。歲在己未,見上虞羅氏所藏古玉一,共三片,每片上侈下斂,合三而成規。片之兩邊各有一孔,古蓋以物系之。余謂此即古之環也……後世日趨簡易,環與玦皆以一玉為之,遂失其制。”這裏辨析的是遠古玉器形制的細微區別到了後代逐漸模糊的情況。近一個世紀的考古發現足以證明王氏的辨析並非畫蛇添足。

2、道之迴環的形而下表像:興隆窪玉玦與良渚玉璧

薩滿教一類的環狀裝飾物由來甚古。其中至今還在沿用的玉玦類缺口環的意象,就可以一直上溯到內蒙古發現的石器時代的文化遺址出土物。興隆窪文化是我國北方新石器時代早期的文化類型,其出土器物之中最引人注目的就是青玉制的玉玦(圖2)。迄今為止,考古和文物界公認這是已知最古老的玉器。換言之,這些八千年前的晶瑩的玉雕飾品標誌著源遠流長的中國玉文化的初始時期,也是世界範圍內發現最早的人工磨制的玉製品之一。據赤峰文物部門新近編出的《紅山玉器》(2004年)一書公佈的材料看,從早期興隆窪文化到夏家店文化,僅赤峰地區出土的玉玦與玉璧的環狀形象就有50多件,加上玦形的玉龍9件,數量上幾乎占了全書所收玉器總數的三分之一[12]。這個現象充分表明環形意象在史前人的信仰世界觀中佔據著怎樣一種至關重要的位置。天道迴圈的觀念絕非道家的發明,它是如何借助於這些形而下的表像而得到代代傳承的。

在北方的紅山諸文化衰落之後,南方的江浙一帶崛起的良渚文化再度顯示出對玉器的極度尊崇現象。而環形的玉璧已經發展成為良渚文化中最有代表性的玉器形制。[13] 所謂“璧”,是一種扁平而圓的環狀器,《爾雅》根據中央之孔的大小,又劃分為三類:“肉倍好,謂之璧。好倍肉,謂之瑗;肉好若一,謂之環。”這裏說的“肉”,指扁圓的實體部分,“好”指中間鑿空的圓孔部分。肉倍好,就是中空較小的圓環;好倍肉,就是近似於手鐲形中空較大的圓環;肉好若一,就是孔徑等於環實體寬度的圓環。由於20世紀的考古發掘在諸多新石器時代文化遺址中發現了大量的石制、玉制的璧,著名考古學家夏鼐先生于1983年提出修正《爾雅》命名的說法,主張將三類統稱“環璧類”,簡稱為“璧”。[14]

環璧類玉器在上古社會中的尊崇程度,僅從“完璧歸趙”的成語故事就可大致有所瞭解。古代王室和貴族以環璧類玉器用作朝聘、祭祀、喪葬時的禮器,也作佩帶的裝飾。《詩經·衛風·淇奧》:“有匪君子,如金如錫,如圭如璧。”《荀子·大略》:“聘人以珪,問士以璧。”道家文本中也用璧來泛指異常珍貴的美玉。如《莊子· 山木》中說的:“子獨不聞假人之亡與?林回棄千金之璧,負赤子而趨。” 這些說法點明了古人用璧的場合,以及玉璧在那時價值千金的貴重程度。如果注意一下四千多年以前的墓葬中大量陪葬玉璧的情況,就會對這個傳統的深厚久遠有直觀的體驗。在浙江余杭的良渚文化遺址中,僅反山墓地的11座墓葬中就出土了玉璧125件。而反山第23號墓,或許是埋葬著當時的部落領袖,居然堆放著54件玉璧!如此集中的使用玉璧,已經超出了任何文獻的記載。其所用的玉材以青玉居多,有少量黃玉。一般十余件堆放成一疊,分佈在墓主的頭或腳邊上。面對此種情景,良渚先民在玉璧中所寄託的生命再生一類觀念,雖然今人已經無法確知,但還是可以根據後代人對環狀聖物的特別推崇上體會出一個大概。

從玉璧在中國史前禮儀行為中至高無上的地位看,後代道家文本中同樣具有至高無上地位的形而上範疇——“道”,顯然可以依據其“周行而不殆”和“始卒若環”的特徵,追溯其實物原型到文字和概念推理發生以前的環狀玉禮器。這一類的玉環和玉玦,在進入文明時代以後雖然依然用於墓葬和儀禮場合,但也作為古代官員禮服的佩飾,其道德和身份象徵的意義、以及審美的意義也就開始取代原有的宗教神聖意義。在這種文化斷裂和變遷的背景下,迴圈運動的“道”與“始卒若環”的玉璧一類的內在聯繫,也就隨著政教分離的世俗化過程而被多數人所淡忘了。只有在道家思想創始人留下的文本中,還依稀可以見到“環中”與“道樞”的隱喻關聯。

環形玉器作為古人祭祀用的聖物(圖3),古書中有許多記載。《墨子·天志中》:“若國家治,財用足,則內有以潔爲酒醴粢盛,以祭祀天鬼;外有以為環璧珠玉,以聘撓四鄰。”這裏的“環璧”還沒有失去其禮儀的神聖性。到了漢代,《漢書·雋不疑傳》:“不疑冠進賢冠,帶櫑具劍,佩環玦,褒衣博帶,盛服至門上謁。”顏師古注:“環,玉環也。玦即玉佩之玦也。帶環而又著玉佩也。”如前所述,在史前的薩滿-巫師那裏,環狀玉“佩”絕不是審美的裝飾物,而是承載著法術能量的儀式道具。在興隆窪文化墓葬中出土的玉玦也是同樣具有神聖性的禮器。我們不妨將它們視為當年的先民追求“道”之境界的實物佐證。

3、天道觀念的形而下原型:天倪與天均

永恆回環運轉的神話信仰在新石器時代的制陶生產實踐中獲得一個重要意象,那就是在旋轉中運作的陶均。《莊子》中所說的“天鈞”或“天均”,《呂氏春秋》所說的“鈞天”,《墨子》所說的“員鈞”和《管子》所說的“運均”等,皆取象于陶均的實物原型。

《齊物論》在朝三暮四之寓言後總結說:“是以聖人和之以是非而休乎天鈞,是之謂兩行。”成疏:“天均者,自然均平之理也。”只就義理層面發揮,忘卻了“鈞”之原型意象。《釋文》引崔云:“鈞,陶鈞也。”總算保留了“鈞”之本相。“天鈞”之喻在《寓言》篇再度出現時又假作“天均”。正因為“鈞”與“均”皆可指陶均。

陶均又叫陶輪,是制陶技術演進過程中的重要革新之結果。早期道家思想者對古代社會生產生活有豐富的知識,對於制陶術的發展也了若指掌,並時常從制陶術之生產實踐中選取某些意象作為說理的比喻例證。《逍遙遊》有“其塵垢秕糠將猶陶鑄堯舜者也”的比喻措辭;《馬蹄》說到“伯樂善治馬而陶匠善治埴木”;《達生》說到“飄瓦”,《知北遊》說到“瓦甓”,《讓王》說到用破甕為窗戶,《德充符》用巨大陶器比喻形體上的肉瘤,《天地》講到抱著大陶甕去灌溉田地的寓言……至於取象陶均的天均之喻,更為莊書所津津樂道,一共在三篇中出現了4次。陶均或陶輪在技術上有怎樣的特點可以為莊子提供多邊之喻的原型呢?回顧制陶術的發展歷程便不難找到解答。

西方的人類學家公認,制陶術之發明是人類進入新石器時代之後的一項偉大功績。處在狩獵採集的遊動性社會中,並沒有使用陶器的必然需求。而伴隨著農業生產的來臨,存儲和加工糧食的日常需求,是催生制陶術的現實因素。澳洲原住民始終沒有懂得制陶術,另外一些原始民族也是如此。從初級的手工制陶到採用陶輪技術,這是西元前3000年由埃及人發明的,後傳播到西亞地區,又進而傳播到了中國。英國人類學家泰勒也根據埃及法老陵墓壁畫中的陶工圖像,論證了陶輪出現于古埃及的情形。可以想像發明陶輪技術在當時的古埃及像是創造之峰巔,以致人們把一位神表現為躺在車床上的陶工模樣。[15]

近年中國考古學發現對於上述制陶術傳播說提出了根本性的挑戰。從年代上看,1977年江蘇溧水縣白馬回峰山發現紅陶片的測定年代為距今10000年左右。類似的早期陶片還見於江西萬年縣仙人洞遺址下層。均表明長江流域萬年前已使用陶器。距今六七千年的河姆渡文化,陶器製作已相當成熟,在手工製作的基礎上發展出慢輪修整技術,陶器造型規整均勻,圓度好,器壁厚薄適中。其弧度自上到下也有較為一致的中心軸。河姆渡文化後期遺層中發現“木筒”,似乎就是轉輪之下的“套筒”,有一種推測認為這就是原始陶車的雛形。[16]如果這個推測準確,那麼中國的陶輪技術先于文明而產生,比古埃及早數千年。另外,在太湖地區的良渚文化中,所出土陶器已普遍採用了輪制工藝。北方的大汶口文化顯示,從早期遺存到晚期遺存,輪制陶器的比例逐漸增大,以致能夠制出薄胎磨光黑陶器,胎厚僅1—2毫米左右,“均”的程度已相當驚人,稍後的龍山文化,制陶技術上又超過大汶口文化晚期。“典型龍山文化,其陶器特徵是:輪制極為發達,故使器形渾圓、胎壁厚薄均勻,器身各部比例勻稱、和諧,造型規整、優美;陶色純正,表裏透黑,火候高”。[17] 以上材料說明,中國南北方新石器時代文化普遍發展出陶輪技術,並從其生產經驗中派生出有關“旋轉”、“運行”、“均勻”、“勻稱”等相關的觀念,成為後人取譬連類的基型。

《詩經·小雅·節南山》有“秉國之均,四方是維”的比喻,即用操縱制陶之轉輪來類比執掌國政。陶器胎壁製作上要求均平、均勻,這也成為“均”和“鈞”二字常用的引申義。《小雅·北山》二章:“大夫不均,我從事獨賢。”《集傳》:“王不均平,使我從事獨勞也。”

直接取象于陶輪而用於比喻說理,也不僅有莊子一家。《管子·七法》云:“不明於則而欲錯儀畫制,猶立朝夕於運均之上。”郭沫若《集校》:“丁士涵云:‘運均’,《墨子·非命中篇》作‘員鈞’,音相近。《廣雅》‘運,轉也’。運均轉移無定,故尹《注》以為陶者之輪。《集韻》‘鈞,一曰陶輪是也’。”[18] 同一個比喻在《墨子》中更是連續使用過三次,可見這一形而下之器對於先秦思想家來說具有取象設喻的充分吸引力。

制陶的工藝發展中有一個始終不變的旋轉運動的操作模式,對於由蒙昧走向文明的初民心理來說,這種人工轉動的操作模式經過數以千年計的重複而得到不斷的經驗性強化。而當陶輪技術發明之後,就更成為人類視覺可感的直觀世界中最為典型也最為常見的旋轉表像。據人類學家的報告,世界各地迄今可見的古老制陶器方式約有五種:分別為旋轉拍打法、泥條盤築法、泥圈疊加法、底加邊拼合法和陶輪法。不論哪一種制器方法都需要環繞性的旋轉操作,只不過前四種原始方法具有純手工的性質,而陶輪法卻多少具有了機械轉動的雛形,其意義之深遠並不限於制陶術方面。陶輪的機械轉動特徵是環繞著一個不動的軸心的旋轉,它給神話思維所帶來的啟示是富有創造性和生成性的。《莊子》所使用“道樞”、“天均”、“天鈞”、“天倫”、“天行”、“天道”、“天運”等一系列隱喻可以說都同這個旋轉運動的原型有關。古人宇宙觀中的“渾天”說與“鈞天”說亦取象於此。把均勻旋轉、永不停息的天宇設想為一個大陶均,這是人類中心主義的類比想像,把人工活動的尺度賦予天體自然。《莊子·天運》篇開端設問云:

天其運乎?地其處乎?日月其爭於所乎?孰主張是?孰維綱是?孰居無事推而行是?意者其有機緘而不得已邪?意者其運轉而不能自止邪?[19]

如果陶均之運轉是靠人力之推動,那麼同樣旋轉不停的天又是以什麼為動力源的呢?難道也有某種偉大的生命力量在暗中推著天體轉動?或者是有某種永動機類的裝置促使“天均”做往復迴圈的旅行?或者是它一經發動後的慣性作用使自己停不下來了?在《天運》作者的這一連串問題背後,不難看出陶均旋轉的類比想像發揮著怎樣的作用。今人或有從中悟出牛頓萬有引力說之先聲者,亦有與“動者恒動之原理”[20]相默契之處。

《淮南子·原道訓》所云“是故能天運地滯,輪轉而無廢……鈞旋轂轉,周而複”,可以視為對莊子的“天鈞”、“天倪”、“天運”說的注釋和發揮。高誘注云:“鈞,陶人作瓦器法,下轉旋者。一曰,天也。”《呂氏春秋·有始》亦云:“中央曰鈞天,其星角亢氐;東方曰蒼天,其星房心尾……”注云:“鈞,平也,為四方主,故曰鈞天。”並未揭示出取象于陶鈞之軸心的“鈞天”之喻的底蘊。

從隱喻概念的發展看,莊子所起的作用可說是承前啟後,他把新石器時代以來的陶均表像改造為天道運行的哲理象徵,又特意效法天均的運轉迴旋特性創制出蔓衍無窮的卮言形式,讓人們通過他的文章而體悟天均之道即是永恆回歸、永恆均平。這就將《老子》所說的“天之道,損有餘而補不足”的抽象道理化為可聯想的意象了。易佩紳《老子解》云:“道在天下均而已,均而後適於用。此有餘則彼不足,此不足而彼有餘,皆不可用矣。抑其高者,損有餘也,舉其下者,補不足也。天之道如是,故其用不窮也。”[21] 這種“不足”與“有餘”經過“損”和“補”而達致“均”的觀念,不用遠求,其實就是從制陶做器的實驗中抽象而來的。正是陶鈞技術的發明使得器皿胎壁的加工達到了“均勻”和圓整的新境界,比單純用手捏盤繞的制器效果大大提高了一步。

把“天鈞”損有餘而補不足的原理應用到認識論和價值判斷上,自然就有了等貴賤、齊萬物、和是非的效應,這就是《齊物論》篇所說的“是以聖人和之以是非而休乎天鈞,是之謂兩行”。馮友蘭先生解說此句:“‘鈞’是一個運轉著的盤子。盤子繞著它的軸心轉。這個軸心就叫‘樞’。自然界和社會的制度在變動之中,好像一個鈞,稱為‘天鈞’。這個‘天鈞’的軸心稱‘道樞’。‘聖人’站在‘道樞’的立場上,不隨著彼、此的是非打圈子。這就叫‘休乎天鈞’。那些彼一套、此一套的是非,不過是猴子們的喜怒。聽其自然好了。這就叫‘和之以是非’,這就叫‘兩行’,也就是《天下》篇所說的,‘不譴是非,以與世俗處’。”[22] 此“轉盤”說雖略嫌含混,未切入“鈞”之語義背景,但畢竟把握了旋轉這一核心意象,比所謂“自然均平”(成玄英疏)一類泛泛解釋要具體而明晰。用赫拉克利特之言,就是“上升的路的下降的路是同一條路”。可知從靜止的意義上是無論如何不能理解“兩行”或“道通為一”之理的。換句話說,“天鈞”“天道”一類概念都必須首先從“天運”的角度才易於理解。

與陶鈞的運轉迴旋之表像極為類似的另一種日常生活表像是磨輪。《寓言》篇的作者在連續三次說到“卮言日出,和以天倪”之後,特意將“天鈞”與“天倪”牽合在一起,做出簡明的判斷,作為卮言說的小結:“天均者,天倪也。”舊注以“自然有分”或“天然之倪分”來釋“天倪”,未得確解。倪,即俗語所說磨盤。與陶鈞一樣,早自新石器時代農業社會中就已使用磨盤加工作物了。磨盤的轉動也呈現為迴旋往復之狀,也有不動的軸心作為“環中”,所以莊子把天體之運轉又類比為“天倪”,就是天磨的意思。在莊書以外自有旁證表明此種類比聯想具有一定的普遍性。從西文中也可看到類似的比喻說法,如英語中有俗諺曰:The mills of God grind slowly but sure,直譯便是“上帝之磨輪雖轉動緩慢,卻不會疏漏”(或可意譯成“天網恢恢”的漢語成語)。又有Run of the mill一成語,可譯為“如磨之旋”,喻指正常運作中的事物或秩序。[23]這也使我們想起《莊子·天下》篇評述慎到等人齊物觀時所用的三聯比喻:若飄風之還,若羽之旋,若磨石之隧;全而無非,動靜無過,未嘗有罪。[24] 此處 “磨石”之喻蓋與“天倪(研)”之想像相通。“旋”與“還”也都是道家所樂道的主題詞。若從形而下的實物原型著眼,今人尚可以從傳世的高古玉器中看到此類迴圈運動的生動表像,那就是老莊那個時代的“玉磨”。古玉收藏家徐夢梅的《古玉新經》中就展示了一件據說是戰國時代的玉磨:磨盤直徑14釐米。青綠色玉。“上磨盤四周飾以浮雕,為連體雙鳳戲珠圖案。磨盤上面有一兇悍的神獸。”據判斷,這不是實用的器具,而是戰國貴族鎮宅避邪的重器,故又稱“時來運轉磨”[25]。

筆者在西安也曾收藏這樣一件玉磨,據當地民間藏家的說法,這種“時來運轉”玉磨的象徵意蘊既對應著道家的世界觀,也非常符合逢凶化吉的民俗心理。由於宇宙觀、人生觀上的差異,我們中國人的命運升降是可以期待的;絕不像古希臘命運悲劇所揭示的那樣無可奈何的絕對和悲慘。在遭逢不幸和不順的時候,國人可以從天倪(宇宙磨盤)或者“時來運轉磨”的旋轉運動表像中體悟到天道與人事的雙重可變性,對所謂“否極泰來”有所期待,從而消解悲情和挫折感,恢復精神上的和諧與情緒上的平衡。

這種預設的治療學功效,也許就是以陶鈞和磨盤為原型表像的中國天道觀的人性化特色吧。

三、熊龍之“化”:道與器的通觀

——從熊女神神話看龍的原型

道家思想以“道”的迴圈運行為宇宙論基礎,其中也交織著生命的或存在論的意旨。而其宇宙論與存在論之間的仲介性範疇是另一個得自神話思維的隱喻性概念——“化”。如《鬼穀子·內揵》云:“環轉因化,莫之所爲,退為爲大儀。”在突出宇宙之道的運行時,“道”是最好的概括;而在突出生命迴圈變易之理時,“化”則承擔起生命形態變化的意指功能。最具有辨證性質的是,古漢語的“化”兼指生與死的悖反語義,張力十足。與“化”最接近的語詞“生”,也可以和“化”組合成一個詞“化生”。這個詞的出場,就把生命和存在的語境建構起來了。自從老子《道德經》中標示出“萬物將自化”的原理,莊子對此心領神會,用鯤鵬之“化”的神話來給自己著作的第一篇《逍遙遊》開篇,可謂意味深長。《莊子》全書中居然71次使用“化”這個極富張力的關鍵字,從存在論方面呼應本體論的“道”,實在用心良苦。這裏僅就神話思維中“化”的形而下原型——龍,提出新的發生學關照。

1、“道成肉身”的神話生物:卷龍說

“化”與“化生”本是神話信仰時代最常見的敍事母題,也是充分體現神話生死觀在哲學思考興起之初的重要作用之例證。哲學抽象的“道”範疇,還原到史前神話中去理解,就可以追溯到那些體現“化”的生命體。應驗古人所謂的“道成肉身”。中國神話中最神秘的生命體是龍,其能上(升天)能下(潛淵)、穿行于幽明兩界的神異能力,足以使它充任體現道之“化”的最佳生物標本。

從紅山文化出土的玦形玉龍(圖4)和C字龍,到後代造型藝術中模式化的“卷龍”,考古學家提出從龍的起源看文明起源的當代課題[26]。玦形龍和卷龍那首尾回環的圓圈造型既體現道的迴圈運動,也體現生命在“化”的過程中無始無終的永恆性。筆者曾提出,紅山文化出土玉龍造型與太陽的生命迴圈形成象徵對應,這表明在五千年前已經有了迴圈運動的觀念模式[27]。從《周易》“亢龍有悔”說的話語背景看,亢龍即直形的龍能往而不能返,當然不是古人心目中的理想生物。而體現迴圈之道的卷龍正好給“化”提供了神話意象的標本。

2、從“史前女神宗教”看熊龍的發生

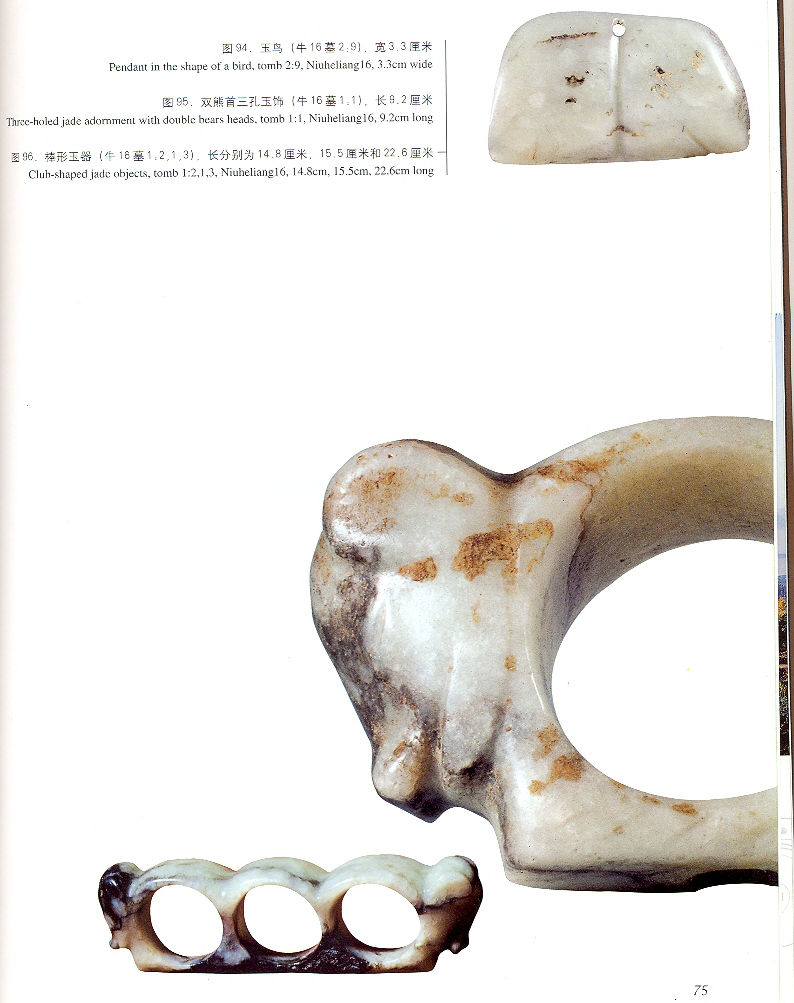

神話思維的生命迴圈信仰如何體現在考古學發現的史前文物上,歐洲史前考古權威學者金芭塔斯提出的“女神宗教”說給予了新的透視角度。她指出,石器時代文物上出現最多的一些以生命變形為特徵的動物,如熊、豬、蛙、蛇、鷹鴞等,都是充當了有近萬年悠久歷史的女神宗教的神聖化身[28]。與此相應的是,中國的考古學家根據紅山文化牛河梁女神廟發現熊偶像的情況(圖5),提出牛河梁積石塚出土玦形玉龍為“熊龍”的新觀點。

《抱樸子》:“《玉策記》稱熊壽五百歲,五百歲則能化。”這裏所說的“化”,意味著死而再生的神異能力。由於熊的冬眠現象被初民理解為死亡,而熊在春季的複出就被想像為死後的“化”即新生了。龍的神話起源與熊這種具有週期變化的動物密切關聯,顯然不是偶然的。對此,筆者已參照歐亞美大陸北方普遍流行的熊圖騰信仰和熊祖神話,給予專文探討[29]。這裏需要補充提示的是:紅山文化的熊神冬眠玉雕像的雙臂環抱頭部的圓團形象,可為道家理想中的“聖人抱一為天下式”的說法提供形而下的生動表像,而《莊子》書中說的“熊經鳥伸”,也應當是具有萬年傳承的女神信仰在文明時代的遺留經驗。而紅山文化留下的最為神秘難解的玉雕造型之一——“雙熊首三孔器”(圖6),也可以在《道德經》提供的數位生成式的的宇宙發生論(1-2-3-N)中求得一種合理的解釋。如此看來,象徵生命自我更新能量的熊女神,有條件充當“道生一,一生二,二生三,三生萬物”的創生本源之表像。而“雙熊首”一體的神話象徵也可以按照金芭塔斯對西方史前同類藝術形象的解說,當作生命再造能量的神聖符號。難怪古漢字中的“熊”與“能”二字具有音義兼通的性質[30]。

在剛剛問世的文物圖冊《春秋玉器》中,我們相信看到了表現迴圈之道的“肉身”與玉璧合一的表像——熊龍璧(圖7)[31]。那卷體的龍形一方面被刻劃為玉璧的造型,另一方面還清楚地呈現出熊的頭顱。這種精美而奇特的造型所突出表達也就是“化”的神話理念吧。

四、方法論小結——物質文化研究

本文對道家思想淵源的探究,借鑒文化人類學在90年代發展起來的“物質文化”研究方法,嘗試打通隔膜已久、歷來互不相干的道與器兩個方面,強調考古學和文物收藏界所能夠提供的珍貴新材料的潛在資訊價值,對道家思想的核心性範疇“道”與“化”進行還原性的理解與闡釋,揭示史前至上古時代環形玉禮器的神聖蘊涵及龍的神話表像發生的動物原型,及其同北方史前女神宗教的聯繫(圖8)。並希望通過知識考古的跨學科研究,獲得形而上與形而下通觀的認知效果。本文在研究方法上的嘗試,如果進一步從現象學的方法論上獲得一種認識的提升,可以適當地回避一下越走越玄的形而上思辯之“牛角尖”,避免思想史研究中屢見不鮮的沉溺於抽象概念之中而不能自拔的現象,宣導一種回到“事實”和“事物”本身的理性直觀。由於本文方法的嘗試性探索性質,特懇請同行方家給予指正。

附圖:

圖1:牛河梁21墓

圖2:興隆窪玉玦

圖3:紅山文化玉環

圖4:紅山玉龍

圖5:熊頭熊爪

圖6:雙熊三孔

圖7:春秋熊龍

圖8:紅山女神

[①] 葉舒憲:《莊子的文化解析——前古典與後現代的視界融合》,湖北人民出版社1997初版;陝西人民出版社2005年新版。

[②]郎擎霄:《莊子學案》,商務印書館,1934年,第207—208頁。

[③]聞一多:《神話與詩》,《聞一多全集》,三聯書店,1982年,第1卷,第144頁。

[④]聞一多:《神話與詩》,《聞一多全集》,三聯書店,1982年,第1卷,第151-152頁。

[⑤] 張光直:《中國古代史在世界史上的重要性》,《考古學專題六講》,文物出版社1986年,第5-10頁。

[⑥] 井簡俊彥(Toshihiko Izutsu):《蘇斐教與道家》(Sufism and Taoism),Iwanami Shoten,Publishers,東京,1983年,第300、301頁。

[⑦]王煜:《井簡俊彥:〈蘇斐教與道家思想中主要哲學概念之比較研究〉》,香港中文大學《中國文化研究所學報》第7卷,第1期,1974年,第361頁。

[⑧] 參看拙著《老子與神話》,陝西人民出版社,2005年,第

[⑨] 愛伯哈德:《中國文化象徵詞典》,陳建憲譯,湖南文藝出版社,1990年,第281頁。

[⑩] 富育光等《環飾》,見劉錫誠等《中國象徵辭典》,天津教育出版社1991年,第123頁。

[11] 郭慶藩:《莊子集釋》,中華書局,1961年,第885頁。

[12] 于建設主編:《紅山玉器》,遠方出版社,2004年,第44頁以下。

[13]參看周膺、吳晶:《中國5000年文明第一證:良渚文化與良渚古國》,浙江大學出版社,2004年。

[14] 夏鼐:《商代玉器的分類、定名和用途》,《考古》1983年第5期。

[15]泰勒:《人類學——人及其文化研究》,連樹聲譯,上海文藝出版社,1993年,第247頁。

[16]參看林華東:《河姆渡文化初探》,浙江人民出版社,1992年,第89頁。

[17]張之恒:《中國新石器時代文化》,南京大學出版社,1992年,第149頁。

[18]郭沫若:《管子集校》(一),《郭沫若全集·歷史編》,第5卷,人民出版社,1984年,第159頁。

[19] 《莊子集釋》,第493頁。

[20]朱季海:《莊子故言》,中華書局,1987年,第63頁。

[21]轉引自朱謙之《老子校釋》,中華書局,1984年,第299頁。

[22]馮友蘭:《中國哲學史新編》,第2冊,人民出版社,1984年,第117頁。

[23]參看Brewer’s Dictionary of Phrase and Fable,London,1975,p945.

[24] 《莊子集釋》,第1088頁。

[25] 徐夢梅:《古玉新經》,上海三聯書店,2005年。第138頁。

[26] 郭大順《龍出遼河源》,百花文藝出版社,2001年,第64頁。

[27] 葉舒憲《英雄與太陽》,上海社會科學院出版社,1991年,第170頁。

[28] M.Gimbutas, The Language of the Goddess, San Francisco: Haper & Row, 1989,pp.55-57.

[29] 葉舒憲:《豬龍與熊龍》,《文藝研究》2006年第4期。

[30] 劉桓:《釋能羆》,《殷契存稿》,黑龍江教育出版社,2004年,第116-118頁。

[31] 王文浩等:《春秋玉器》,藍天出版社,2006年,第79頁。