張紅志

内容提要:道教的章儀之中,通過“發爐”感通神靈是必不可少的關鍵環節,其外在的儀式體現是道教法師在香爐之中燒香。這一環節所用之香爐有多種類型,而手爐是其中非常特殊的一種。道教的手爐,或稱鵲尾爐,與其他香爐不同的地方在於其有一個長柄。故相較於其他香爐而言,其功能具有雙重性。道教手爐源於周代之禮器“玉瓚”,除了普通香爐所具有的功能之外,其還兼具圭簡的功能。

關鍵詞:玉瓚;鵲尾爐;圭;禮器;飲食器

在道教之中,香爐是重要的宗教器物。除了陳列於神靈之前,日常供奉香火之外,其還是儀式之中的必備之物。在道教的觀念中,舉行儀式者能否以誠心感通神靈直接關系到儀式的有效性,而香則是寄托誠心的重要媒介。因此,香爐作為承載香的器物,在道教之中有著特殊地位,而手爐則是眾多香爐形式之中的一種。

近年來,學術界對道教的研究逐漸細化,也越來越重視有形的儀式、器物。形而上者謂之道,形而下者謂之器,道教的宗教器物不僅是道教義理的外在顯現,甚至還會反過來影響道教的思想內核。作為中國土生土長的宗教,道教自出現之初便布滿了中國傳統的烙印。道教的思想義理、教團組織、宗教器物,均非向壁虛造的無源之水、無本之木,而是根植於中國土壤才發生起來,手爐也並不例外。

世俗之中的手爐有熏香、取暖等不同的功能,又有方形、圓形、花籃、提盒等種類繁多的外形。而道教手爐的功能集中於祭祀神靈,外在形式也相對單一,主要是長柄爐,故本文所討論的手爐也主要是指長柄手爐。

一、關於手爐起源之爭議

在不同的文獻記載當中,手爐有著不同的名稱,或為長柄香爐,或為鵲尾爐。學術界對手爐的研究雖然已經不少:有些學者認為其本非中國所有,乃是受域外影響產生;有些學者認為這種形式的香爐並見於中外不同國家,彼此之間有可能互相影響,但沒有足夠的證據證明誰影響了誰;有些學者則認為此類香爐乃是本土自發產生的器物。綜合而言,手爐的起源問題並無一個較為公認的結論。

林梅村教授與郝春陽博士認為:“鵲尾爐是中國古代佛教的行香法器之一,始見於南北朝……中國鵲尾爐則從犍陀羅佛寺流行的長柄香爐演變而來。不同的是,犍陀羅長柄香爐采用環首或動物形手柄。”①他們列舉了一些相關的考古發現,討論了相關文物的時間先後與制作工藝問題,認為焚香之俗起源於近東,中國鵲尾爐從犍陀羅流傳而來。但這種結論的前提是將鵲尾爐預設為了佛教法器,並無足夠的證據鏈。

馮慧認為中國本就有用香,以及使用香爐的習慣,對香爐傳自印度的觀點加以否定,認為已經出土的戰國香爐不計其數。但其同時又認為出土的手爐實物年代均較晚,最早的手爐實物已經是北朝,此時恰逢佛教蓬勃發展的一個高峰期,故中國的手爐有可能受到這種影響②。不過這只是提出一種猜測,並未下確定結論。

崔菊姬認為,隨著佛教從印度傳入中國,作為佛教儀式中普遍使用的長柄香爐可能對中國香爐造成影響。但同時也認為,如果要說明古印度的長柄香爐和中國手爐之間的影響關系,還有待與新材料的出現③。

冉萬里認為,直到2015年為止,雖然在其他地區也發現了一些長柄香爐,但無論是在古印度還是中亞地區,均未見到與中國境內手爐相一致的器物。所以他認為中國境內發現的手爐應該另有起源,並將中國境內發現的手爐稱為中國式手爐。④

崔葉舟與冉萬里教授觀點類似,他綜合南北朝墓葬出土的鵲尾爐與相關的壁畫圖像等資料,將之與國外發現的長尾香爐造型加以對比。他發現中外長尾香爐之間的風格相差非常大,於是指出南北朝時期中國鵲尾爐來自域外影響的說法缺少證據。除了制作工藝、造型風格方面的考慮,他還綜合考慮了中國本土的曆史傳統,中國之外佛教供奉香火風氣、印度長柄香爐出土情況等,更進一步的認為中國的長柄香爐基本可以排除外來影響。而且還認為行香傳統也是中國固有的,反而是佛教的行香禮儀受到了很深的中國傳統之影響。⑤

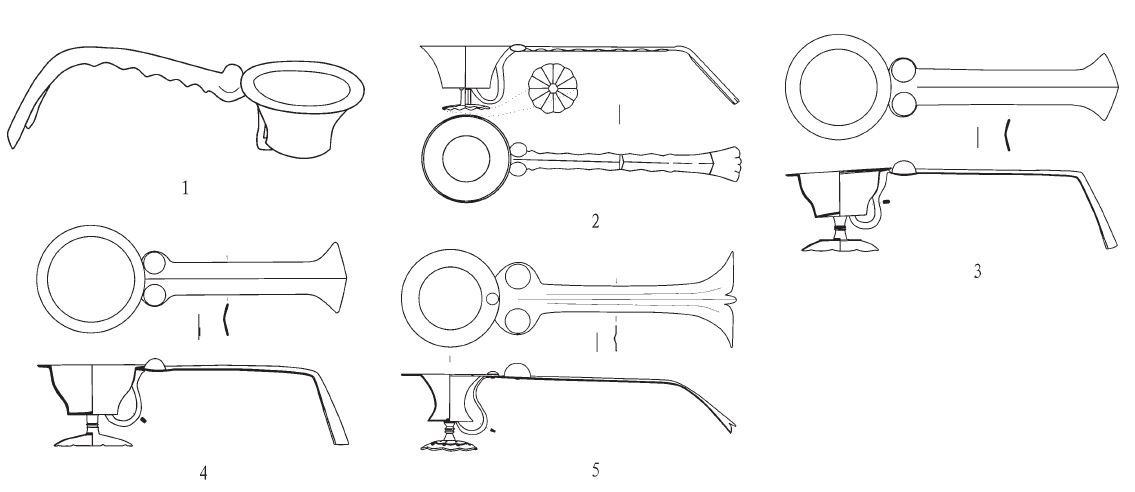

圖一:南北朝時期墓葬中出土的鵲尾爐⑥

尤其重要的是,崔葉舟博士還在文中提到的一些漢晉時期的出土香爐,足以說明在佛教興盛以前,中國就已經有了帶柄香爐。

徐州拖龍山出土的西漢宣元時期香爐

滿城1號墓中出土的漢代銅香爐

鎮江東晉10號墓出土的帶柄香爐

圖二:出土文物中的一些漢晉時期帶柄香爐⑦

長柄香爐一類的文物在國內外均有發現,但在沒有充分證據鏈的情況下,相關研究卻往往傾向於中國香爐受到了域外影響。或者更精確一點說,是佛教手爐影響了中國手爐的產生。在論及鵲尾爐為佛教法器之時,相關學者多會利用《初學記·器物部·香爐第八》之中所引的《冥祥記》內容:“費崇先少信佛法,常以鵲尾爐置膝前。”⑧但這種記載只能說明費崇先有用鵲尾爐個人習慣,而不能說明鵲尾爐為佛教專利。《冥祥記》早已散佚,其中有關費崇先的一條文獻又見於《法苑珠林》,其中所載較《初學記》為詳。

宋費崇先者,吳興人也。少頗信法。至三十際,精勤彌篤。至泰始三年,受菩薩戒,寄齋於謝惠遠家。二十四日,晝夜不懈。每聽經,常以鵲尾香爐置膝前。初齋三夕,見一人容服不凡,逕來舉爐將去。崇先視膝前爐,猶在其處。更詳視此人,見提去甚分明,崇先方悟是神異。自惟衣裳新濯,了無不淨,唯坐側有唾壺,既使去壺,即複見此人還爐坐前。未至席頃,猶見兩爐,既至即合為一。然則此神人所提者,蓋爐影乎。⑨

《冥祥記》是一部記載佛教靈驗故事的集子,從費崇先靈驗記來看,鵲尾爐只是其聽經時所用之物,既非必不可少之物,也不能體現出與佛教的直接關系。《冥祥記》之所以記載費崇先使用鵲尾爐之事,主要是因為鵲尾爐乃是靈驗事跡的關鍵——費崇先夜間見鵲尾爐之影被取走。從基本邏輯來說,不能因為有佛教背景的人使用某物,就將此物視為佛教專屬。更何況,費崇先只是受菩薩戒的居士,並非僧人。這條被廣泛引用的靈驗記,其實完全不能推出鵲尾爐乃佛教法器的結論。與之類似的材料在道教文獻之中也有,如《三洞珠囊》所引《道學傳》之內容。

女冠宋玉賢,會稽山陰人也。既稟女質,厥志不自專,年及將笄,父母將歸許氏。密具法服,登車既至夫門時,及六禮,更著黃布裙褐,手執鵲尾香爐,不親婦禮。賓主駭愕,夫家力不能曲,棄放還本家,遂成出家也。⑩

與費崇先“常以鵲尾香爐置膝前”不同,宋玉賢是在一個極為特殊的情景之下使用鵲尾爐:為了表示自己不願婚配、立志求道之堅定,她在車中將婚服換為秘密准備的道教法服,在婚禮之時以道士形象示人,造成既定事實。這反映出在當時人的眼中,著黃布裙褐、執鵲尾爐和道士身份有直接的關系。

手爐是只香爐的一種,在兩晉六朝之時的道教之中,香爐是必不可少的法具。章儀是道教的儀式之中的主流形式,在章儀之中,法師為了將章奏傳遞至所祈求的神靈哪裡,皆須“發爐出官”,從這一環節的名稱也可看出使用香爐的必要性。而同時期的佛教,無論是從印度翻譯而來的經文來看,還是本土產生的偽經來看,均無系統成熟的大型儀式。在沒有足夠證據的前提下,更談不上在儀式之中以香來祭祀溝通神靈,以此祈求得到神靈的回應了。道教用香及香爐的傳統,實際上是從周禮之中繼承演化而來,並非受到佛教影響才產生。

二、香爐與禮器

借助香及香爐等物來祭祀神靈的傳統在中國產生極早,這種形式的發源可上溯至先秦祭祀神靈的的吉禮。在考察香、香爐,以及燒香的活動時,不可生搬硬套,以按圖索驥的模式摳字眼,查找上古之時有無“香”“香爐”等詞,而是應當注重其實質。同一事物,隨著曆史的發展,會以不同的名呈現出來,香爐也是如此。在這個問題上,古人已經有過相當精辟的論述,如趙希鵠在《洞天清祿集·古鐘鼎彝器辨》中便指出了所謂香及香爐在中國的發端。

古以蕭艾達神明,而不焚香,故無香爐。今所謂香爐,皆以古人宗廟祭器為之。爵爐,則古之爵,狻猊爐,則古之踽足豆;香球,則古之鬵。其等不一,或有新鑄而象古為之者。惟博山爐,乃漢太子宮所用,香爐之制始於此。11

無論是焚燒蕭艾還是燒香,其目的均是在於將人的訴求通達於神靈,但由於所用香料的不同,也造成了其承載器物的不同。趙希鵠指出後世所謂香爐乃是從爵、豆、鬵等禮器演變而來,事實上,這些禮器之中所承載之物包括但不限於後世所謂的“香”。這些禮器在後世的祭祀禮儀,尤其是國家的祭祀大典之中依然大量使用,但香及香爐的形式漸漸的分離出來,趙希鵠所言的“香爐之制始於此”指的便是這種分化。換言之,所謂“香”“燒香”“香爐”,先秦之時雖無其名,而有其實,若要考察其起源,絕不可忽略傳統禮制的影響。燒香與先秦祭祀儀式之中燒蕭艾等活動在本質上一脈相承,但有些學者將兩者在概念上做了人為的界定,從而將香以及燒香行為的產生歸於佛教的傳入,這種觀點或有意或無意的對中國的固有傳統進行了割裂。如果將視線聚焦在香爐的實物之上,可以發現無論是曆史之中遺留下來的文物,還是現當代佛道教宗教場所中依然使用的香爐,其形制依然如趙希鵠所指出的那樣,以先秦宗廟祭器的形式為主。如果試圖在寺廟之中尋找不以禮器為原型的香爐,反而少之又少,這也是中國香爐乃是本土自我發展而來的明證。雖然趙希鵠已經指出香爐源出於“宗廟祭器”,但先秦的宗廟祭祀儀式之中,為了能夠感通鬼神,所要用的器物種類很多,並非所有種類的祭器均是香爐的原型。

故鐘、鼓、管、磬,羽、籥、幹、戚,樂之器也。屈伸俯仰,綴、兆、舒、疾,樂之文也。簠、簋、俎、豆,制度、文章,禮之器也。升降上下,周還、裼、襲,禮之文也。故知禮樂之情者能作,識禮樂之文者能述。作者之謂聖,述者之謂明。明聖者,述作之謂也。12

中國禮制在周代已經極為發達,除了禮儀所需的器物、動作等有形部分,還有與之相配的理論、制度。不同的禮器除了要承擔現實世界之中的實用功能,還要表達其背後的象征意義。無論是鐘鼓等樂器,還是簠簋等飲食器,在祭祀之時均是為了感通神靈而設,所不同者主要在於儀式環節中的先後問題。《禮記·郊特牲》中記載道:“殷人尚聲,臭味未成,滌蕩其聲。樂三闋,然後出迎牲。聲音之號,所以詔告於天地之間也。”13殷商之時先用音樂,而後用臭味感通鬼神,但與之相反“周人尚臭”14,他們先用臭味,後用音樂來感通鬼神。以燔、薦、灌等儀式行為將臭味傳達至不同的地方,並借此感通神靈的方式,乃是燒香通神的源頭,而承載這些具有臭味,用於感通神靈之物的容器,則是香爐的原型。這些容器的主要形式乃是飲食器。如《詩經·大雅·生民》所載祭祀後稷的場面:“載謀載惟,取蕭祭脂,取羝以軷,載燔載烈,以興嗣歲。卬盛於豆,於豆於登,其香始升,上帝居歆,胡臭亶時?後稷肇祀,庶無罪悔,以迄於今。”15其中,承載骨肉,散發食物香氣,與燃燒蕭脂相配合,用於歆悅上帝的器物正是豆與登這兩種常用食器。

周禮之中,不同等級的祭祀,所需祭品也不同,如太牢、少牢、特牲等。而在不同的祭祀環節,又會對祭品有不同的處理方式,如分割犧牲,取用不同器官部位等。祭品的不同,以及處理方式的不同使得所用器具也隨之不同,但無論有多少變化,其目的始終是為了人神感通。

作其祝號,玄酒以祭,薦其血、毛,腥其俎;孰其殽,與其越席,疏布以冪,衣其澣帛;醴、醆以獻,薦其燔、炙。君與夫人交獻,以嘉魂魄。是謂合莫。然後退而合亨,體其犬豕牛羊,實其簠、簋、籩、豆、鉶羹,祝以孝告,嘏以慈告。是謂大祥。此禮之大成也。16

在先秦祭祀儀式之中,人們對神靈表達敬意的方式與對待人的方式相似。故對神靈奉上各種祭品,也類似與招待賓客之時的宴享。但他們也知道,獻上祭品並不是真的要請神靈來吃喝享樂,而只是以此來表達自身對神靈誠敬之心:“腥肆、爓、腍祭,豈知神之所饗也?主人自盡其敬而已矣。”17而據《禮記·郊特牲》中所載:“至敬不饗味,而貴氣臭也。”18可見在周人看來,在表達自身誠敬之心時,最核心的並不是食物本身,而是其氣臭。燒香正是以散發氣味為主,故燒香乃是以氣臭感通鬼神的簡化形式之一。不過,承載各種祭品的器具形式卻保留了下來,如寺廟之中露天的巨型香爐往往是大鼎的形式,而殿堂之上的小香爐也是各種飲食器的造型。

三、道教手爐與周禮之圭瓚

儒道同源,皆出於周禮,這一點是很多道教有識之士的共識。如《道書援神契》指出:“老子與孔子同時,最號知禮,孔子常問以禮……後世孔子徒之服隨國俗變,老子徒之服不與俗移。故今之道士服,類古之儒服也。至於修養性命,則本乎易;醮祭鬼神則本乎周禮春官宗伯。符、檄、冠、佩,又未嘗不本乎古之制也。”19正如其中所言,道教祭祀鬼神的儀式與宗教器物,皆從周禮繼承發展而來,香與香爐也不例外。而且,據《陸先生道門科略》所論:“奉道之家,靖室是致誠之所……唯置香爐、香燈、章案、書刀四物而已。”20可見香與香爐在道教之中,是表達精誠之心以溝通鬼神的核心器物。

作為香爐的一種,道教手爐同樣也源於周代之禮器:“古者,灌獻之禮用圭瓚。瓚之形盤,柄象圭,盛酒其中,執瓚則不執圭。今道士執手爐則不執簡,亦此意也。”21在道教徒的自我認同之中,手爐源於圭瓚。圭瓚是灌獻之時所用的長柄禮器,其造型分為勺與柄兩個部分,而柄的形狀類似於圭或者璋。結構上的特殊性,使得其具有著雙重的功能:除了承載液態祭品之外,其還有著類似於圭的功能。由圭瓚發展而來的手爐,同樣也是如此,其除了香爐的基本功能之外,也兼具了簡的功能。

(一)瓚的形制與功能

瓚是一種長柄勺狀的器皿,在儀式之中,其主要用於盛放鬱鬯,並以其進行祼獻。祼,又作果、淉、灌,在宗廟祭祀,或賓客燕飲之時,九獻之中的第一、第二獻為祼,第三至第九獻為獻,合稱祼獻。其中第一獻由王執圭瓚而祼,第二獻由王後執璋瓚而祼。瓚有圭瓚、章瓚之別,其不同之處在於柄的形制。柄為玉圭之形者為圭瓚,柄為玉璋之形者為璋瓚,隨著考古發現的逐漸增多,亦有璜、琅、珥、璧等瓚。

瓚被稱為玉瓚,但這並不是意味著瓚是通體由玉石制成。玉瓚之玉主要是指瓚柄為玉圭,玉璋等。圭瓚之柄又曰祼圭,據《周禮·冬官·玉人》:“祼圭尺有二寸,有瓚,以祀廟。”22李小燕、井中偉曾系統考察了三代時期出土的玉柄型器,通過將甲骨文、金文之中的“瓚”字構造與洛陽北窯出土的複合體玉柄型器進行對比分析,發現“瓚”字的結構所描繪的形象正是圭璋等形狀的玉柄通過木鞘與類似觚的盛酒容器相連接(圖四)。通過綜合研究之後,他們認為大量出土的三代玉柄型器便是禮書之中所記載的瓚。23

圖三:甲骨文“瓚”字結構與洛陽北窯複合體玉柄形器結構對應關系。24

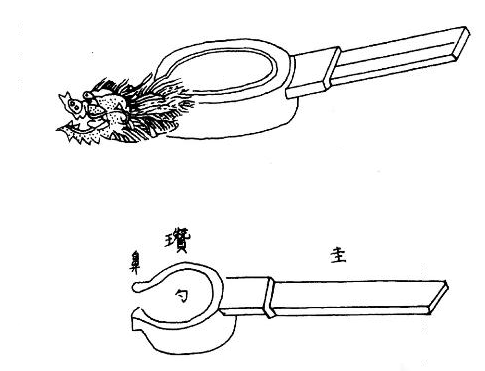

不過,大量的瓚甚至連瓚柄也不是玉器,通體乃是青銅器或者漆器,僅僅是在瓚柄保留了玉圭、玉璋的外形。關於瓚的形制,鄭眾認為:“於圭頭為器,可以挹鬯祼祭,謂之瓚。”25鄭玄亦有注曰:“瓚如盤,其柄用圭,有流前注。”26而在《周禮·冬官·玉人》有關璋瓚的注釋中,鄭眾與鄭玄的觀點不完全一致,前者認為:“鼻,謂勺龍頭鼻也。”27後者認為:“鼻,勺流也。凡流皆爲龍口也。”28綜合來看,瓚的後半部分當為圭、璋之形的長柄,前半部分則為盛酒的勺狀器皿。至於是否有龍頭龍口,黃以周認為鄭注:“其言必有所本,但未必如聶圖耳。”29故其根據文字記載,推測周人所用玉瓚之形制,並繪制了兩幅示意圖(圖三)。30

圖四:《禮書通故·名物圖》所繪玉瓚

按《禮記·郊特牲》:“周人尚臭,灌用鬯臭,鬱合鬯,臭陰達於淵泉。灌以圭璋,用玉氣也。”31瓚的勺與柄各有其功能,瓚的勺主要是承載鬱金香酒,並在灌獻之時,以鬱金香酒之香氣感通神靈;而柄為圭璋,在周人看來,玉帛為二精,其氣乃歆神靈之物,故祭祀天神之的燔祭之中需要陳列玉帛焚燒。除此之外,圭本身還是諸侯朝見周天王的重要信物。據《周禮·春官·典瑞》所載:“公執桓圭,侯執信圭,伯執躬圭,繅皆三采三就,子執穀璧,男執蒲璧,繅皆二采再就,以朝覲宗遇會同於王。”32與之相應的,周天子需持玉冒,以類似合符的方式核驗諸侯之圭。

(二)道教手爐對瓚的繼承與變化

《道藏》之中並無手爐的詳細形制記載,僅知其乃是長柄香爐,從宋玉賢持鵲尾爐的記載來看,當時道教手爐當與漢晉出土的長柄香爐類似。從道經之中將手爐與圭瓚相比的情況來看,可以推測其與圭瓚之形十分相近。

道教繼承了周人以氣臭感神的傳統,但其教理教義決定了其好生樂生的傾向,對以骨肉血酒等物祭祀神靈的方式十分排斥。故道教儀式之中所用的氣臭,主要是燒香產生的馨香之氣:“香者,天真用茲以通感,地祇緣斯以達言。是以祈念、存注,必燒之於左右,特以此煙能照玄達意,亦有侍衛之者,宣贊辭誠故也。”33道教儀式之中既然改革了灌獻之禮,代以馨香來寄托誠心,通達神靈,則其手爐的前端也便由盛酒之勺演變為了盛香之爐。

持圭璋為信,以之祭祀神靈、朝見天子的禮儀傳統同樣被道教繼承了下來。大圭亦曰笏,《禮記·玉藻》:“笏,天子以球玉,諸侯以象,大夫以魚須文竹,士竹。”34後世所用之朝簡、手板皆源於此。與此相似,道教在儀式之中也需要持笏以朝神靈:“若朝朝禮謁集及章表,而須法具:衣、冠、幘、褐、笏、履。違律罰玉八兩,考及三世,自身水火官事所考如玉法。”35道教之手爐基於圭瓚的形制與功能而來,其爐柄也兼具了圭的功能,故《道書援神契》認為道士在儀式之中,若執手爐則可以不執笏簡。這從《上清靈寶大法》中也可得到證明。

王契真《上清靈寶大法》:上本位香

此科案也,齋法之始,朝奏為先。按科行事,恐語言失度,故立科文。端圭正立,不可執卷,故置科案於高功立位之前。近人多用一槿幾,只可容安科書而已,卻以手爐上香密咒。密咒者,宣咒言而心存朝上帝也。蔣氏《立成儀》令於科案別安香爐,兼以香爐置於一邊,欲大造科案,諸方例不遵行。若壇場狹處不可容本位香,止從古式,以手爐上香也。36

金允中《上清靈寶大法》:本位香

此科案也。齋法之始,朝奏為先。恭對高真,恐語言失次,故立科文。端圭正立,不可執卷,故置科案居於高功所立位次之前,故曰本位。宋朝以來,諸方所用,皆一橫幾,略可安科書而已。是以於手爐中上香。密咒者,祝辭也。意宣祝言,而心存上帝者也。蔣氏《立成儀》,於科案則安香爐,諸方並不能通行。兼所至處,科案亦不如此寬闊,以香爐置於案之一邊,又成非禮。欲大造科案,則壇狹處不可容也。本位香止從舊例,以手爐上香為便。37

《道藏》之中收有兩種《上清靈寶大法》,分別為王契真、金允中所編。金允中對王契真的“天臺靈寶法”多有批判,兩書頗有不同。但關於“本位香”的記載,兩者基本相同,當屬共識。從兩人所載可以看出,道士需舉行儀式時皆應重視規範、小心謹慎,為防止言語行止出錯,必須嚴格依照科書進行。道教儀式威儀恭肅,故道士皆須持圭正立,不可手持科書,因此只能將其放在案上。但從現實角度而言,幾案大小有限,難以同時安放香爐與科書卷冊。故兩人皆批判蔣叔輿《無上黃箓大齋立成儀》中所說的方式,認為應當遵從古式,以手爐上香。這裡分明可以看出,手爐同時兼具圭及香爐的功能。

雖然從道經所言的內容,我們可以推測道教手爐乃是圭狀長柄與香爐的結合,但清代乃至當代道教所常用的手爐往往是龍形(圖五),這與《周禮》鄭注所言之龍或有一定的關系。而且,在道教的觀念之中,金龍驛傳,可將人的誠意通達於天,故龍形也一種常見的信物形式,尤其常用於投簡儀式之中。龍形香爐,或與此也有一定的關系。

圖五:當代道教常用手爐造型

結論

在中國的曆史沿革之中,隨時代發展而名實有變的事物很多。從名的角度而言,在曆史文獻之中,明確以“香爐”為名的器物的確出現較晚,但卻不能因此而否認在此之前沒有香爐之實。從香爐的造型與功能而言,其早在上古三代之時就已經十分成熟。正如趙希鵠曾指出的那樣,香爐之源起自於上古禮儀所用之宗廟祭器。如果進一步縮小範圍,其實應該是祭器之中的飲食器,當代的香爐造型依然以此類造型為主。

道教手爐作為香爐的一種,並非像某些學者認為的那樣來源於域外,而是發源於本土,同樣出於上古禮器。而且,手爐的原型十分明確,乃是禮器之中的玉瓚。以往的研究,在分析長柄手爐的起源時,主要是在類型學上下功夫。但若無詳細的證據鏈,這種研究方法在遇到造型相近的器物時,很難判斷究竟孰先孰後,究竟是各自發端,還是互有影響。物品的造型是為其功能服務的,不能脫離其功能及象征意義空談造型。道教的手爐,乃至中國的香爐,無論是外在的造型、實用功能、象征意義均與上古禮器一脈相承。甚至,道教手爐的使用場景也與上古禮制相互呼應,這是本土文化的系統性傳承。

參考文獻:

一、 傳統文獻

1.《道藏》[The Daoist Canon](北京[Beijing]:文物出版社[Cultural Relics Press],上海[Shanghai]:上海書店[Shanghai Bookstore Publishing House ],天津[Tianjin]:天津古籍出版社[Tianjin Ancient Works Publishing House],(1988)。

2.[漢]毛亨Mao Heng傳,[漢]鄭玄Zheng Xuan箋,[漢]陸德明Lu Deming音義,孔祥軍Kong Xiangjun點校:《毛詩傳箋》[Mao Shi Zhuan Jian],北京[Beijing]:中華書局[Zhonghua Book Company],2018。

3.[梁]陶弘景Tao Hongjing撰,王家葵Wang Jiakui輯校:《登真隱訣輯校》[Dengzhen yinjue jijiao],北京[Beijing]:中華書局[Zhonghua Book Company],2011。

4.[唐]徐堅Xu Jian著,《初學記》[Book for Beginners],北京[Beijing]:中華書局[Zhonghua Book Company]2004。

5.[唐]釋道世Shi Daoshi著,周叔迦Zhou Shujia、蘇晉仁Su Jinren校注:《法苑珠林校注》[Annotation of Fayuan Zhulin],北京[Beijing]:中華書局[Zhonghua Book Company],2003。

6.[宋]趙希鵠Zhao Xihu:《洞天清祿集》[Dongtian qingluji],揚州[Yangzhou]:廣陵書社[Guangling Publishing House],2020。

7.[清]孫詒讓Sun Yirang著,汪少華Wang Shaohua整理:《周禮正義》[Zhouli zhengyi],北京[Beijing]:中華書局[Zhonghua Book Company],2015。

8.[清]孫希旦Sun Xidan撰,沈嘯寰Shen Xiaohuan、王星賢Wang Xingxian點校:《禮記集解》[Liji jijie],北京[Beijing]:中華書局[Zhonghua Book Company],1989。

9.[清]黃以周Huang Yizhou撰,王文錦Wang Wenjin點校:《禮書通故》[Lishu tonggu],北京[Beijing]:中華書局[Zhonghua Book Company],2007。

二、近人論著

1.林梅村Lin Meicun、郝春陽Hao Chunyang:《鵲尾爐源流考——從犍陀羅到黃河、長江》[“On the Origin and Development of Magpie-tail Censer: From Gandhara to the Yellow and Yangtze Rivers”],《文物》Cultural Relics,no. 10(2017):63-74。

2.馮慧Feng Hui:《中日所見晉唐時期的長柄香爐》[“On the Long-Handled Incense Burners from the Jin to Tang Periods Found in China and Japan”],《考古與文物》Archaeology and Cultural Relics,no. 5(2016):122-133。

3.崔菊姬Cui Juji:《中國古代長柄香爐》[“On Incense Burner with Handle of Ancient China”],《中原文物》Cultural Relics of Central China,vol. 05(2016):76-84。

4.冉萬里Ran Wanli:《略論隋唐時期的香爐》[“Talk of the Censer in Sui and Tang Dynasties”],《西部考古》Western archaeology,(2015):105-152。

5.崔葉舟Cui Yezhou:《試論鵲尾式長柄香爐的來源》[“The Origin of the Magpie-Tail-Handled Incense Burne”],《東南文化》Southeast Culture,no.2 (2017):62-68。

6.李小燕Li Xiaoyan,井中偉Jing Zhongwei:《玉柄形器名“瓚”說——輔證內史亳同與<尚書·顧命>“同瑁”問題》[“To Designate the Jade Handle-Shaped Artifacts as Zan”],《考古與文物》Archaeology and Cultural Relics,vol. 3(2012):34-53。

The Relationship between Taoism hand-held incense burner and Sacrificial Vessel of Zhou Dynasty

Zhang Hongzhi

Abstract:In the rituals of Taoism, ‘Falu’ is an essential key rite to communicate the gods . The external ritual is reflected in the lighting the incense burner by Taoist priests. There are many types of incense burner used in this rite, and ‘hand-held incense burner’ is a very special one. The Taoism ‘hand-held incense burner’, or ‘magpie tail incense burner’, is different from other perfume incense burners in that it has a long handle. Therefore, compared with other perfume incense burner, its function has duality. Taoism‘hand-held incense burner’ originated from the ritual instrument ' Yu Zan ' in Zhou Dynasty. In addition to the function of ordinary incense burner, it also has the function of Gui and Jian.

Key words:yuzan;magpie tail incense burner;gui;sacrificial vessel;diet apparatus

About the author:Zhang Hongzhi,PHD,Sichuan University,Institute of Taoism and Religious Culture;Research Direction:Chinese Daoism;Address:Liberal arts building of Sichuan University, Wuhou District, Chengdu, Sichuan Province;Postcode:610064;Email:hongzhiz@qq.com

* 張鴻志,四川大學道教與宗教文化研究所宗教學博士生。研究方向:中國道教。通訊地址:四川省成都市武侯區四川大學文科樓。郵編:610064;電子郵箱:hongzhiz@qq.com。

① 林梅村Lin Meicun、郝春陽Hao Chunyang:《鵲尾爐源流考——從犍陀羅到黃河、長江》[“On the Origin and Development of Magpie-tail Censer: From Gandhara to the Yellow and Yangtze Rivers”],《文物》Cultural Relics,no. 10(2017):63-74。

② 馮慧Feng Hui:《中日所見晉唐時期的長柄香爐》[“On the Long-Handled Incense Burners from the Jin to Tang Periods Found in China and Japan”],《考古與文物》Archaeology and Cultural Relics,no. 5(2016):129-130。

③ 崔菊姬Cui Juji:《中國古代長柄香爐》[“On Incense Burner with Handle of Ancient China”],《中原文物》Cultural Relics of Central China,vol. 05(2016):76-84。

④ 冉萬里Ran Wanli:《略論隋唐時期的香爐》[“Talk of the Censer in Sui and Tang Dynasties”],《西部考古》Western archaeology,(2015):109。

⑤ 崔葉舟Cui Yezhou:《試論鵲尾式長柄香爐的來源》[“The Origin of the Magpie-Tail-Handled Incense Burne”],《東南文化》Southeast Culture,no.2 (2017):62-68。

⑥ 同上[Ibid],63。

⑦ 同上[Ibid],,66。

⑧ [唐]徐堅Xu Jian著,《初學記》[Book for Beginners],北京[Beijing]:中華書局[Zhonghua Book Company]2004,vol. 2,606。

⑨ [唐]釋道世Shi Daoshi著,周叔迦Zhou Shujia、蘇晉仁Su Jinren校注:《法苑珠林校注》[Annotation of Fayuan Zhulin],北京[Beijing]:中華書局[Zhonghua Book Company],2003,vol. 2,778。

⑩ [唐]王懸河Wang Xuanhe撰:《三洞珠囊》[The Pearl Satchel of the Three Caverns],《道藏》[The Daoist Canon](北京[Beijing]:文物出版社[Cultural Relics Press],上海[Shanghai]:上海書店[Shanghai Bookstore Publishing House ],天津[Tianjin]:天津古籍出版社[Tianjin Ancient Works Publishing House],(1988),vol. 25,321。

11 [宋]趙希鵠Zhao Xihu:《洞天清祿集》[Dongtian qingluji],揚州[Yangzhou]:廣陵書社[Guangling Publishing House],2020,24。

12 [清]孫希旦Sun Xidan撰,沈嘯寰Shen Xiaohuan、王星賢Wang Xingxian點校:《禮記集解》[Liji jijie],北京[Beijing]:中華書局[Zhonghua Book Company],1989,vol. 3,989。

13 同上[Ibid],vol.2,711-712。

14 同上[Ibid],vol.2,713。

15 [漢]毛亨Mao Heng傳,[漢]鄭玄Zheng Xuan箋,[漢]陸德明Lu Deming音義,孔祥軍Kong Xiangjun點校:《毛詩傳箋》[Mao Shi Zhuan Jian],北京[Beijing]:中華書局[Zhonghua Book Company],2018,384-385。

16 [清]孫希旦Sun Xidan撰,沈嘯寰Shen Xiaohuan、王星賢Wang Xingxian點校:《禮記集解》[Liji jijie],北京[Beijing]:中華書局[Zhonghua Book Company],1989,vol. 2,592-594。

17 同上[Ibid],vol.3,719。

18 同上[Ibid],vol.2,671。

19 《道書援神契》[Daoshu Yuanshenqi],《道藏》[The Daoist Canon],vol. 32,143。

20 《陸先生道門科略》[Lu xiansheng daomen kelüe],《道藏》[The Daoist Canon],vol. 24,780。

21 《道書援神契》[Daoshu Yuanshenqi],《道藏》[The Daoist Canon],vol. 32,145。

22 [清]孫詒讓Sun Yirang著,汪少華Wang Shaohua整理:《周禮正義》[Zhouli zhengyi],北京[Beijing]:中華書局[Zhonghua Book Company],2015,vol. 10,4022。

23 李小燕Li Xiaoyan,井中偉Jing Zhongwei:《玉柄形器名“瓚”說——輔證內史亳同與<尚書·顧命>“同瑁”問題》[“To Designate the Jade Handle-Shaped Artifacts as Zan”],《考古與文物》Archaeology and Cultural Relics,vol. 3(2012):34-53。

24 同上[Ibid],42。

25 [清]孫詒讓Sun Yirang著,汪少華Wang Shaohua整理:《周禮正義》[Zhouli zhengyi],vol. 5,1915。

26 同上[Ibid]。

27 同上[Ibid],vol. 10,4028。

28 同上。

29 [清]黃以周Huang Yizhou撰,王文錦Wang Wenjin點校:《禮書通故》[Lishu tonggu],北京[Beijing]:中華書局[Zhonghua Book Company],2007,vol. 06,2397。

30 同上[Ibid],2396。

31 [清]孫希旦Sun Xidan撰,沈嘯寰Shen Xiaohuan、王星賢Wang Xingxian點校:《禮記集解》[Liji jijie],vol. 2,713。

32 [清]孫詒讓Sun Yirang著,汪少華Wang Shaohua整理:《周禮正義》[Zhouli zhengyi],vol. 5,1907。

33 [梁]陶弘景Tao Hongjing撰,王家葵Wang Jiakui輯校:《登真隱訣輯校》[Dengzhen yinjue jijiao],北京[Beijing]:中華書局[Zhonghua Book Company],2011,206。

34 [清]孫希旦Sun Xidan撰,沈嘯寰Shen Xiaohuan、王星賢Wang Xingxian點校:《禮記集解》[Liji jijie],vol. 2,809。

35 《玄都律文》[Xuandu lüwen],《道藏》[The Daoist Canon],第3冊,第461頁。

36 [宋]王契真Wang Qizhen編:《上清靈寶大法》,《道藏》[The Daoist Canon],vol. 31,222。

37 [宋]金允中Jin Yunzhogn編:《上清靈寶大法》,《道藏》[The Daoist Canon],vol. 31,480。