| # | 字頭 | 解說 |

|---|---|---|

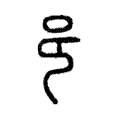

| 1 | 𨙨_乡 | 字頭編號:04166 部首:邑(⻏) 注音:ㄧ,ㄩㄢˋ 拼音:yī, yuàn 卷別:六下 大徐本 闕 20.續古逸本第212頁第29字,21.丁晏跋本第212頁,22.藤花榭本第212頁,23.孫星衍本第212頁 𨙨  从反邑。𨛜字从此。闕。 从反邑。𨛜字从此。闕。〖附注〗:王筠釋例:「邑安有反正?然可以云反者,會其意也。東西巷則居南者北戶,居北者南戶,南北巷亦然,是相反也。」注:「金刻從邑之字,在右者皆正,在左者或正或反,則𨙨祇是邑之變文。」 小徐本 闕 24.祁寯藻本第527頁第3字,25.述古堂本第527頁  從反邑,𨛜字從此。 從反邑,𨛜字從此。段注本 26.經韻樓本第1199頁第4字,27.許惟賢本第527頁第3字  从反邑。𨛜字从此。闕。 从反邑。𨛜字从此。闕。〖段注〗:闕謂其音闕也。 01.汲古閣本:第420頁第3字 02.陳昌治本:第544頁第7字 03.說文校箋:第271頁第4字 04.說文考正:第261頁第3字 05.說文今釋:第898頁第2字 06.說文約注:第1620頁第3字 07.說文探原:第3488頁第2字 08.說文集注:第1386頁第3字 09.標點整理:第166頁第12字 10.標點注音:第269頁第7字 11.說文注箋:第2171頁第2字 12.說文詁林:第6737頁,補遺第17003頁 13.通訓定聲:第459頁 14.說文義證:連筠簃本第570頁,崇文本第2277頁 15.說文句讀:第868頁 18.古文字詁林:第06冊第363頁第1字 19.古文字釋要:第648頁第2字 |

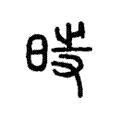

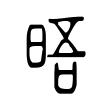

| 2 | 𨛜䣈𨙵 | 字頭編號:04167 部首:𨛜 注音:ㄒㄧㄤˋ 拼音:xiànɡ 卷別:六下 大徐本 胡絳切 20.續古逸本第212頁第30字,21.丁晏跋本第212頁,22.藤花榭本第212頁,23.孫星衍本第212頁 𨛜䣈𨙵  鄰道也。从邑从𨙨。凡𨛜之屬皆从𨛜。闕。今隷變作𨙵。 鄰道也。从邑从𨙨。凡𨛜之屬皆从𨛜。闕。今隷變作𨙵。〖附注〗:朱駿聲《通訓定聲》:「𨛜,鄰道也。从𨙨,从邑,會意。」《甲骨文編》:「𨛜,象二人相向之形。《說文》訓从二邑,非是。」 小徐本 下降反 24.祁寯藻本第527頁第4字,25.述古堂本第527頁  鄰道也。從邑,從𨙨,凡𨛜之屬,皆從𨛜。 鄰道也。從邑,從𨙨,凡𨛜之屬,皆從𨛜。〖徐鍇注〗:臣鍇曰:「二邑為鄰也,會意。」 段注本 胡絳切 26.經韻樓本第1200頁第1字,27.許惟賢本第527頁第4字  鄰道也。 鄰道也。〖段注〗:道當爲邑。字之誤也。其字從二邑會意。 从邑。从𨙨。 〖段注〗:𣜩變作𨙵。 凡𨛜之屬皆从𨛜。闕。 〖段注〗:闕者謂其音未聞也。大徐云胡絳切。依𨜕字之音。非有所本。如𨺅字或依𨽵字之音。或依𨸏字之音。皆非是。 01.汲古閣本:第420頁第4字 02.陳昌治本:第544頁第8字 03.說文校箋:第271頁第5字 04.說文考正:第261頁第4字 05.說文今釋:第898頁第3字 06.說文約注:第1620頁第4字 07.說文探原:第3489頁第1字 08.說文集注:第1387頁第1字 09.標點整理:第166頁第13字 10.標點注音:第269頁第8字 11.說文注箋:第2171頁第3字 12.說文詁林:第6739頁,補遺第17003頁 13.通訓定聲:第459頁 14.說文義證:連筠簃本第570頁,崇文本第2277頁 15.說文句讀:第869頁 16.說文新證:第528頁第1字 18.古文字詁林:第06冊第364頁第1字 19.古文字釋要:第648頁第3字 28.字原集註:第299頁 |

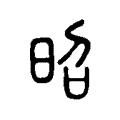

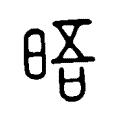

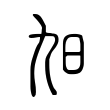

| 3 | 鄉𨞰𨞸𨝅鄕郷 | 字頭編號:04168 部首:𨛜 注音:ㄒㄧㄤ 拼音:xiānɡ 卷別:六下 大徐本 許良切 20.續古逸本第213頁第1字,21.丁晏跋本第213頁,22.藤花榭本第213頁,23.孫星衍本第213頁 𨞰𨞸𨝅鄕郷鄉  國離邑,民所封鄉也。嗇夫別治。封圻之內六鄉,六鄉治之。从𨛜皀聲。 國離邑,民所封鄉也。嗇夫別治。封圻之內六鄉,六鄉治之。从𨛜皀聲。〖附注〗:姚文田嚴可均校議:「《集韻・十陽》、《類篇》引作六鄉六卿治之,與《周禮》合。今此『六鄉治之』沿宋本之誤也。」楊寬《古史新探》:「『鄉』和『饗』原本是一字……整个字像兩人相向對坐,共食一簋的情況。其本義應為鄉人共食。」「鄉邑的稱『鄉』……實是取義於共食。」「是用來指自己那些共同飲食的氏族聚落的。」「在金文中『鄉』和『卿』的寫法無區別,本是一字。」「『卿』原是共同飲食的氏族聚落中『鄉老』的稱謂,因代表一鄉而得名。進入階級社會後,『卿』便成為『鄉』的長官的名稱。」 小徐本 軒良反 24.祁寯藻本第527頁第5字,25.述古堂本第527頁  國離邑,民所封郷也,嗇夫別治。從𨛜皀聲。封圻之內,六郷治之也。 國離邑,民所封郷也,嗇夫別治。從𨛜皀聲。封圻之內,六郷治之也。〖徐鍇注〗:臣鍇曰:「當許慎其時,皀音香。 〖徐鍇注〗:臣鍇按:《周禮》、《淮南子》云:甸有鄰、有里、有鄼、有鄙、有郡、有縣、有遂,故曰:『國離邑』。離邑,別邑也。大夫所封,《周禮》有卿大夫、嗇夫,秦漢已來官也。鄭玄為郷嗇夫也。《漢書・百官表》云:『大率十里一亭,亭有長;十亭一郷,郷有三老有秩、嗇夫、遊徼。三老掌教化;嗇夫職聽訟、收賦稅;遊徼主盜賊。」 段注本 許良切 26.經韻樓本第1200頁第2字,27.許惟賢本第527頁第5字  國離邑。 國離邑。〖段注〗:離邑,如言離宫別館。國與邑名可互偁。析言之則國大邑小。一國中離析爲若干邑。 民所封鄉也。 〖段注〗:封猶域也。鄉者今之向字。漢字多作鄉。今作向。所封謂民域其中。所鄉謂歸往也。《釋名》曰:鄉,向也。民所向也。以同音爲訓也。 𠾂夫別治。 〖段注〗:別彼列切。別治謂分治也。《百官公卿表》曰:縣大率十里一亭。亭有長。十亭一鄉。鄉有三老,有秩嗇夫,游徼。三老掌敎化。嗇夫職聽訟,收賦税。游徼徼循禁盜賊。司馬彪《百官志》曰:鄉置有秩三老游徼。鄉小者置嗇夫一人。《風俗通》云:嗇者,省也。夫,賦也。言消息百姓。均其役賦。按許不言三老游徼者。舉一以該其二。亦謂鄉小者但置嗇夫。不置三老游徼也。 从𨛜。皀聲。 〖段注〗:許良切。十部。 封圻之內六鄉,六卿治之。 〖段注〗:按封圻上當有《周禮》二字。上云嗇夫別治,言漢制。此云六鄉六卿治之,謂《周禮》也。封圻卽邦畿。《周禮》。方千里曰國畿。六鄉地在遠郊以內。五家爲比。五比爲閭。四閭爲族。五族爲黨。五黨爲州。五州爲鄉。鄉老二鄉則公一人。鄉大夫每鄉卿一人。許先舉漢制。後言《周禮》者。許書凡言郡縣鄉亭皆漢制。《漢・表》云:凡縣道國邑千五百八十七。鄉六千六百二十二。亭二萬九千六百三十五。許全書所舉某縣某鄉某亭皆在此都數之中。 01.汲古閣本:第420頁第5字 02.陳昌治本:第544頁第9字 03.說文校箋:第271頁第6字 04.說文考正:第261頁第5字 05.說文今釋:第898頁第4字 06.說文約注:第1621頁第1字 07.說文探原:第3489頁第2字 08.說文集注:第1387頁第2字 09.標點整理:第166頁第14字 10.標點注音:第269頁第9字 11.說文注箋:第2172頁第1字 12.說文詁林:第6740頁,補遺第17003頁 13.通訓定聲:第3541頁 14.說文義證:連筠簃本第570頁,崇文本第2277頁 15.說文句讀:第869頁 16.說文新證:第528頁第2字 17.章太炎授:第279頁第7字 18.古文字詁林:第06冊第365頁第1字 19.古文字釋要:第648頁第4字 |

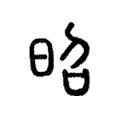

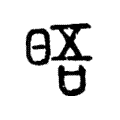

| 4 | 巷𨞠𨞔𨜕䢽 | 字頭編號:04169 部首:𨛜 注音:ㄒㄧㄤˋ 拼音:xiànɡ 卷別:六下 大徐本 胡絳切 20.續古逸本第213頁第2字,21.丁晏跋本第213頁,22.藤花榭本第213頁,23.孫星衍本第213頁 𨞠𨞔𨜕  里中道。从𨛜从共。皆在邑中所共也。 里中道。从𨛜从共。皆在邑中所共也。䢽巷  篆文从𨛜省。 篆文从𨛜省。〖附注〗:段玉裁注:「䢽為小篆,則知𨞠為古文籀文也。䢽,今作巷。」朱駿聲《通訓定聲》:「篆文从邑,今字作巷,省。」雷浚外編:「巷,《說文》作䢽,在《𨛜部》,為𨜕之重文。𨜕即衖字,古衖、巷不分。」《正字通・邑部》:「䢽,里中道也。隸作𨜕、巷,通作衖。」 〖附注〗:《說文新證》:「巷字字形可分兩類:一類从行(或辵), 小徐本 恨絳反 24.祁寯藻本第528頁第1字,25.述古堂本第528頁  邑中道。從𨛜、共。言在邑中所共。 邑中道。從𨛜、共。言在邑中所共。 篆文𨞠從𨛜省。 篆文𨞠從𨛜省。段注本 胡絳切 26.經韻樓本第1202頁第1字,27.許惟賢本第528頁第1字  里中道也。 里中道也。〖段注〗:不言邑中道,言里中道者。言邑不該里。言里可該邑也。析言之國大邑小,邑大里少。渾言之則國邑通偁,邑里通偁。載師注曰:今人云邑居里。此邑里通偁也。《高祖》紀云:沛豐邑中陽里人。此邑里析言也。應劭曰:沛縣也。豐其鄉也。然則鄉可偁邑矣。《周禮》。五家爲鄰。五鄰爲里。此周制也。《齊語》。五家爲軌。十軌爲里。此齊制也。《百官志》曰:里魁掌一里百家。什主十家。伍主五家。以相檢察。此漢制也。里中之道曰巷。古文作。𨞠雅作衖。引伸之凡夾而長者皆曰巷。宫中衖謂之壷是也。十七史言弄者,皆卽巷字。語言之異也。今江蘇俗尚云弄。 从𨛜共。 〖段注〗:會意。 言在邑中所共。 〖段注〗:說會意之恉。道在邑之中。人所共由。胡絳切。共亦聲也。九部。  篆文从邑省。 篆文从邑省。〖段注〗:䢽爲小篆。則知𨞠爲古文籒文也。先古籒後篆者。亦丄部之例。䢽今作巷。 01.汲古閣本:第420頁第6字 02.陳昌治本:第545頁第1字 03.說文校箋:第271頁第7字 04.說文考正:第261頁第6字 05.說文今釋:第899頁第1字 06.說文約注:第1622頁第1字 07.說文探原:第3490頁第1字 08.說文集注:第1388頁第1字 09.標點整理:第166頁第15字 10.標點注音:第269頁第10字 11.說文注箋:第2173頁第1字 12.說文詁林:第6744頁,補遺第17003頁 13.通訓定聲:第193頁 14.說文義證:連筠簃本第570頁,崇文本第2277頁 15.說文句讀:第870頁 16.說文新證:第529頁第1字 18.古文字詁林:第06冊第370頁第1字 19.古文字釋要:第648頁第5字 |

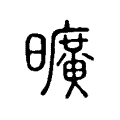

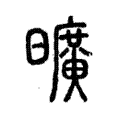

| 5 | 日𡆠 | 字頭編號:04170 部首:日 注音:ㄖˋ 拼音:rì 卷別:七上 大徐本 人質切 20.續古逸本第215頁第1字,21.丁晏跋本第215頁,22.藤花榭本第215頁,23.孫星衍本第215頁 日  實也。太陽之精不虧。从囗一。象形。凡日之屬皆从日。 實也。太陽之精不虧。从囗一。象形。凡日之屬皆从日。𡆠  古文。象形。 古文。象形。〖蔣注〗:武則天新造字:𡆠 小徐本 而吉反 24.祁寯藻本第529頁第1字,25.述古堂本第529頁  實也,太陽之精不虧。從口、一。凡日之屬,皆從日。 實也,太陽之精不虧。從口、一。凡日之屬,皆從日。〖徐鍇注〗:臣鍇曰:「通論備矣。」  古文日。象形。 古文日。象形。段注本 人質切 26.經韻樓本第1205頁第1字,27.許惟賢本第530頁第1字  實也。 實也。〖段注〗:以曡韵爲訓。《月令・正義》引《春秋元命包》云:日之爲言實也。《釋名》曰:日,實也。光明盛實也。 大昜之精不虧。 〖段注〗:故曰實。 从 ○ 一。象形。 〖段注〗: ○ 象其輪郭。一象其中不虧。人質切。十二部。 凡日之屬皆从日。  古文。象形。 古文。象形。〖段注〗:葢象中有烏。武后乃竟作𡆠。誤矣。 01.汲古閣本:第423頁第1字 02.陳昌治本:第547頁第1字 03.說文校箋:第272頁第1字 04.說文考正:第262頁第1字 05.說文今釋:第901頁第1字 06.說文約注:第1623頁第1字 07.說文探原:第3493頁第1字 08.說文集注:第1389頁第1字 09.標點整理:第167頁第1字 10.標點注音:第270頁第1字 11.說文注箋:第2175頁第1字 12.說文詁林:第6747頁,補遺第17005頁 13.通訓定聲:第2521頁 14.說文義證:連筠簃本第571頁,崇文本第2281頁 15.說文句讀:第871頁 16.說文新證:第531頁第1字 18.古文字詁林:第06冊第371頁第1字 19.古文字釋要:第648頁第6字 28.字原集註:第300頁 |

| 6 | 旻 | 字頭編號:04171 部首:日 注音:ㄇㄧㄣˊ 拼音:mín 卷別:七上 大徐本 武巾切 20.續古逸本第215頁第3字,21.丁晏跋本第215頁,22.藤花榭本第215頁,23.孫星衍本第215頁 旻  秋天也。从日文聲。《虞書》曰:「仁閔覆下,則稱旻天。」 秋天也。从日文聲。《虞書》曰:「仁閔覆下,則稱旻天。」小徐本 眉均反 24.祁寯藻本第529頁第3字,25.述古堂本第529頁  秋天也。從日文聲。《虞書》曰:「仁閔覆下,則稱日旻。」 秋天也。從日文聲。《虞書》曰:「仁閔覆下,則稱日旻。」〖徐鍇注〗:臣鍇曰:「當言《虞書》說也。」 段注本 武巾切 26.經韻樓本第1205頁第3字,27.許惟賢本第530頁第3字  秋天也。 秋天也。〖段注〗:此《爾雅・釋天》及歐陽《尙書》說也。《釋天》曰:春爲昊天。夏爲蒼天。秋爲旻天。冬爲上天。許,鄭本如是。孫炎,郭樸本乃作春蒼夏昊。 从日。文聲。 〖段注〗:武巾切。十三部。 《虞書》說。 〖段注〗:說各本作曰:今依《韵會》訂。《虞書》說三字當作《唐書》說曰四字。古文《堯典》欽若昊天說也。 仁覆閔下則偁旻天。 〖段注〗:覆閔各本作閔覆。誤。今依《玉篇》、《廣韵》皆作仁覆愍下謂之旻天訂。此古《尙書》說也。與《毛詩・王風》傳同。《五經異義》天號。今《尙書》歐陽說。《堯典》欽若昊天。春曰昊天。夏曰蒼天。秋曰旻天。冬曰上天。緫爲皇天。《爾雅》亦云:古《尙書》、《毛詩》說。天有五號。各用所宜稱之。尊而君之則曰皇天。元氣廣大則稱昊天。仁覆愍下則稱旻天。自天監下則稱上天。據遠視之蒼蒼然則稱蒼天。許君曰:謹按《堯典》。羲和以昊天緫勑以四時。故昊天不獨昊春也。《左傳》。夏《四月》孔丘卒。稱曰旻天不弔。非秋也。玄之聞也。《爾雅》者,孔子門人所作。以釋六藝之言。葢不誤也。春氣博施。故以廣大言之。夏氣高明。故以遠言之。秋氣或生或殺。故以閔下言之。冬氣閉藏而淸察。故以監下言之。皇天者,至尊之號也。六藝之中諸稱天者。以情所求言之耳。非必於其時稱之。浩浩昊天。求天之博施。蒼天蒼天。求天之高明。旻天不弔。求天之生殺當其宜。上天同雲。求天之所爲當順其時也。此之求天。猶人之說事各从其主耳。若察於是。則堯命羲和欽若昊天。孔丘卒稱旻天不弔。無可怪爾。按許作《五經異義》。不从《爾雅》从《毛詩》。造《說文》兼載二說。而先《爾雅》於毛。與鄭說無不合。葢《異義》早成。《說文》後出。不待鄭之駁正。而巳權衡悉當。觀此及社下姓下皆與《異義》不同。與鄭說相合。可證。 01.汲古閣本:第424頁第2字 02.陳昌治本:第547頁第2字 03.說文校箋:第272頁第2字 04.說文考正:第262頁第2字 05.說文今釋:第901頁第2字 06.說文約注:第1623頁第2字 07.說文探原:第3494頁第1字 08.說文集注:第1390頁第1字 09.標點整理:第167頁第2字 10.標點注音:第270頁第2字 11.說文注箋:第2176頁第1字 12.說文詁林:第6752頁,補遺第17005頁 13.通訓定聲:第3107頁 14.說文義證:連筠簃本第571頁,崇文本第2281頁 15.說文句讀:第872頁 18.古文字詁林:第06冊第377頁第1字 19.古文字釋要:第649頁第1字 |

| 7 | 時旹峕𣅱 | 字頭編號:04172 部首:日 注音:ㄕˊ 拼音:shí 卷別:七上 大徐本 市之切 20.續古逸本第215頁第4字,21.丁晏跋本第215頁,22.藤花榭本第215頁,23.孫星衍本第215頁 時  四時也。从日寺聲。 四時也。从日寺聲。旹峕𣅱  古文時从𡳿、日。 古文時从𡳿、日。〖附注〗:徐鍇繫傳:「古文从日,之聲。」商承祚《殷虛文字類編》:「此(甲骨文)與許書古文合。漢《無極山碑》時亦作旹,尚存古文遺意。」 小徐本 神持反 24.祁寯藻本第530頁第1字,25.述古堂本第530頁  四時也。從日寺聲。 四時也。從日寺聲。 古文時從日、之作。 古文時從日、之作。〖徐鍇注〗:臣鍇曰:「之聲。日之」 段注本 市之切 26.經韻樓本第1206頁第1字,27.許惟賢本第530頁第4字  四時也。 四時也。〖段注〗:本《春秋》冬夏之稱。引伸之爲凡歲月日刻之用。《釋詁》曰:時,是也。此時之本義。言時則無有不是者也。《廣雅》曰:時,伺也。此引伸之義。如不能辰夜,遠猶辰告傳皆云辰時也是也。 从日。寺聲。 〖段注〗:市之切。一部。  古文時。从日㞢作。 古文時。从日㞢作。〖段注〗:之聲也。小篆从寺。寺亦之聲也。漢隷亦有用旹者。 01.汲古閣本:第424頁第3字 02.陳昌治本:第547頁第3字 03.說文校箋:第272頁第3字 04.說文考正:第262頁第3字 05.說文今釋:第902頁第1字 06.說文約注:第1624頁第1字 07.說文探原:第3495頁第1字 08.說文集注:第1390頁第2字 09.標點整理:第167頁第3字 10.標點注音:第270頁第3字 11.說文注箋:第2176頁第2字 12.說文詁林:第6754頁,補遺第17006頁 13.通訓定聲:第639頁 14.說文義證:連筠簃本第572頁,崇文本第2285頁 15.說文句讀:第872頁 17.章太炎授:第281頁第1字 18.古文字詁林:第06冊第378頁第1字 19.古文字釋要:第649頁第2字 |

| 8 | 早𣅼 | 字頭編號:04173 部首:日 注音:ㄗㄠˇ 拼音:zǎo 卷別:七上 大徐本 子浩切 20.續古逸本第215頁第6字,21.丁晏跋本第215頁,22.藤花榭本第215頁,23.孫星衍本第215頁 𣅼早  晨也。从日在甲上。 晨也。从日在甲上。〖附注〗:徐銷繫傳:「甲,十干之首;又象人頭。」段玉裁注:「甲象人頭,在其上,則早之意也。」李富孫辨字正俗:「𣅼今作早,隸變體。《儀禮・士相見禮》注云:『古文早作蚤。』《詩》『四之日其蚤』,《孟子》『蚤起』,皆同音叚借字。」 〖附注〗:《說文新證》:「甲骨文字形為『草』之象形初文,借用為『早』,或加『口』形為分化符號,可逕視為『早』。晉、楚系从日,棗聲,楚系『棗』形或省,都是為『早晚』義所造的一個專字。」 小徐本 子草反 24.祁寯藻本第530頁第3字,25.述古堂本第530頁  晨也。從日在甲上。□,古文甲字。 晨也。從日在甲上。□,古文甲字。〖徐鍇注〗:臣鍇曰:「甲,十干之首,又象人頭。」 段注本 子浩切 26.經韻樓本第1207頁第2字,27.許惟賢本第530頁第6字  䢅也。 䢅也。〖段注〗:䢅者,早昧爽也。二字互訓。引伸爲凡爭先之偁。《周禮・大司徒》早物。叚早爲草。 从日在甲上。 〖段注〗:甲象人頭。在其上則早之意也。易曰:先甲三日。子浩切。古音在三部。 01.汲古閣本:第424頁第5字 02.陳昌治本:第548頁第1字 03.說文校箋:第272頁第4字 04.說文考正:第262頁第4字 05.說文今釋:第902頁第2字 06.說文約注:第1624頁第2字 07.說文探原:第3496頁第1字 08.說文集注:第1390頁第3字 09.標點整理:第167頁第4字 10.標點注音:第270頁第4字 11.說文注箋:第2177頁第1字 12.說文詁林:第6756頁,補遺第17007頁,補編第14892頁 13.通訓定聲:第1093頁 14.說文義證:連筠簃本第572頁,崇文本第2285頁 15.說文句讀:第872頁 16.說文新證:第532頁第1字 17.章太炎授:第281頁第2字 18.古文字詁林:第06冊第381頁第1字 19.古文字釋要:第649頁第3字 |

| 9 | 昒 | 字頭編號:04174 部首:日 注音:ㄏㄨ 拼音:hū 卷別:七上 大徐本 呼骨切 20.續古逸本第215頁第7字,21.丁晏跋本第215頁,22.藤花榭本第215頁,23.孫星衍本第215頁 昒  尙冥也。从日勿聲。 尙冥也。从日勿聲。小徐本 呼兀反 24.祁寯藻本第530頁第4字,25.述古堂本第530頁  尚冥也。從日勿聲。 尚冥也。從日勿聲。〖徐鍇注〗:臣鍇曰:「今《史記》作昒,同。」 段注本 呼骨切 26.經韻樓本第1207頁第3字,27.許惟賢本第531頁第1字  尙冥也。 尙冥也。〖段注〗:冥者,窈也。幽也。自日入至於此。尙未日出也。《司馬相如傳》。曶爽暗昧。得燿乎光明。然則曶尙未明也。按漢人曶昧通用不分。故《幽通賦》昒昕寤而仰思。曹大家曰:昒昕晨旦明也。韋昭曰:昒,昧忽㒳音。郭樸注《三倉解詁》云:曶,旦明也。然則獨許分別曶爲未明。昧爽爲且明。以其時相際。故說之者異。 从日。勿聲。 〖段注〗:大徐作昒。古皆有之。呼骨切。十五部。按韋音梅憒切。《字林》音勿。皆與昧通用之證。 01.汲古閣本:第424頁第6字 02.陳昌治本:第548頁第2字 03.說文校箋:第272頁第5字 04.說文考正:第262頁第5字 05.說文今釋:第902頁第3字 06.說文約注:第1625頁第1字 07.說文探原:第3496頁第2字 08.說文集注:第1391頁第1字 09.標點整理:第167頁第5字 10.標點注音:第270頁第5字 11.說文注箋:第2178頁第1字 12.說文詁林:第6758頁,補遺第17007頁 13.通訓定聲:第2497頁 14.說文義證:連筠簃本第572頁,崇文本第2285頁 15.說文句讀:第873頁 17.章太炎授:第281頁第3字 18.古文字詁林:第06冊第381頁第2字 19.古文字釋要:第649頁第4字 |

| 10 | 昧 | 字頭編號:04175 部首:日 注音:ㄇㄟˋ 拼音:mèi 卷別:七上 大徐本 莫佩切 20.續古逸本第215頁第8字,21.丁晏跋本第215頁,22.藤花榭本第215頁,23.孫星衍本第215頁 昧  爽,旦明也。从日未聲。一曰闇也。 爽,旦明也。从日未聲。一曰闇也。〖附注〗:王筠釋例:「昧爽之時,較日出時言之則為闇;較鷄鳴時言之則為明,本是一義,不須區別。」 小徐本 莫隊反 24.祁寯藻本第530頁第5字,25.述古堂本第530頁  昧爽,旦明也。從日未聲。一曰闇也。 昧爽,旦明也。從日未聲。一曰闇也。段注本 莫佩切 26.經韻樓本第1207頁第4字,27.許惟賢本第531頁第2字  昧爽, 昧爽,〖段注〗:逗。昧字舊奪。今補。 且朙也。 〖段注〗:各本且作旦。今正。且明者,將明未全明也。《牧誓》。時甲子昧爽。王朝至于商郊牧野。言昧爽起行。朝旦至牧野。《左傳》。《晏子》述讒鼎之銘曰:昧旦丕顯。僞《尙書》演其辭曰:昧爽丕顯。坐以待旦。《郊祀志》。十一月辛巳朔旦冬至昒爽。《封禪書》昒作昧。旣言旦又言昧爽者。以辛巳朔旦冬至合前文黃帝己酉朔旦冬至爲言。明冬至均在朔之旦也。繼云昧爽天子始郊拜《泰一》。明未旦時卽郊拜《泰一》也。《內則》。成人皆雞初鳴適父母舅姑之所。未冠筓者。昧爽而朝。後成人也。昧與曶古多通用。而許分別之。直以昧連爽爲䛐。昧者,未明也。爽者,明也。合爲將旦之偁。 从日。未聲。 〖段注〗:莫佩切。十五部。 一曰闇也。 〖段注〗:闇者,閉門也。閉門則光不明。明闇字用此不用暗。暗者,日無光也。義異。《司馬相如傳》。阻深闇昧。得燿乎光明。 01.汲古閣本:第424頁第7字 02.陳昌治本:第548頁第3字 03.說文校箋:第272頁第6字 04.說文考正:第262頁第6字 05.說文今釋:第902頁第4字 06.說文約注:第1625頁第2字 07.說文探原:第3497頁第1字 08.說文集注:第1391頁第2字 09.標點整理:第167頁第6字 10.標點注音:第270頁第6字 11.說文注箋:第2178頁第2字 12.說文詁林:第6759頁,補遺第17007頁 13.通訓定聲:第2210頁 14.說文義證:連筠簃本第572頁,崇文本第2285頁 15.說文句讀:第873頁 18.古文字詁林:第06冊第382頁第1字 19.古文字釋要:第649頁第5字 |

| 11 | 暏 | 字頭編號:04176 部首:日 注音:ㄕㄨˇ,ㄉㄨˇ 拼音:shǔ, dǔ 卷別:七上 大徐本 當古切 20.續古逸本第215頁第9字,21.丁晏跋本第215頁,22.藤花榭本第215頁,23.孫星衍本第215頁 暏  旦明也。从日者聲。 旦明也。从日者聲。〖附注〗:段玉裁注:「本作暏,後乃變為曙。署亦者聲也。」 小徐本 得古反 24.祁寯藻本第530頁第6字,25.述古堂本第530頁  旦眀也。從日者聲。 旦眀也。從日者聲。段注本 當古切 26.經韻樓本第1208頁第1字,27.許惟賢本第531頁第3字  且朙也。 且朙也。〖段注〗:各本作旦明。誤。今正作且朙。暏與昧爽同義。許書有暏無曙。而《文𨕖》《魏都賦》〉,謝康樂《溪行》詩李注竝引作曙。古今字形異耳。許本作暏。後乃變爲曙。署亦者聲也。《玉篇》昒昧二文間出曙字。市據切。此顧希馮以今字易古字也。後出暏字。丁古切。此孫强,陳彭年輩所據《說文》妄增者也。呂覽謂一朝爲一曙。《廣韵》曰:暏,詰朝欲明也。 从日。者聲。 〖段注〗:當古切。《廣韵》亦暏入姥韵,曙入御韵。五部。 01.汲古閣本:第424頁第8字 02.陳昌治本:第548頁第4字 03.說文校箋:第272頁第7字 04.說文考正:第262頁第7字 05.說文今釋:第902頁第5字 06.說文約注:第1626頁第1字 07.說文探原:第3498頁第1字 08.說文集注:第1391頁第3字 09.標點整理:第167頁第7字 10.標點注音:第270頁第7字 11.說文注箋:第2179頁第1字 12.說文詁林:第6762頁,補遺第17008頁 13.通訓定聲:第1748頁 14.說文義證:連筠簃本第573頁,崇文本第2289頁 15.說文句讀:第873頁 17.章太炎授:第281頁第4字 18.古文字詁林:第06冊第383頁第1字 19.古文字釋要:第650頁第1字 |

| 12 | 晢晣 | 字頭編號:04177 部首:日 注音:ㄓㄜˊ 拼音:zhé 卷別:七上 大徐本 旨熱切 20.續古逸本第216頁第1字,21.丁晏跋本第216頁,22.藤花榭本第216頁,23.孫星衍本第216頁 晢晣  昭晣,明也。从日折聲。《禮》曰:「晣明行事。」 昭晣,明也。从日折聲。《禮》曰:「晣明行事。」〖附注〗:段玉裁注:「晢字日在下,或日在旁作晣,同耳。」 小徐本 之列反 24.祁寯藻本第530頁第7字,25.述古堂本第530頁  昭晣,明也。從日折聲。《禮》曰:「晣明行事。」 昭晣,明也。從日折聲。《禮》曰:「晣明行事。」〖徐鍇注〗:臣鍇曰:「今《禮記》作質明,假借。」 段注本 旨熱切 26.經韻樓本第1209頁第1字,27.許惟賢本第531頁第4字 晢  〖段注〗:各本篆體誤。今正。 昭晢, 〖段注〗:逗。 朙也。 〖段注〗:旦下曰朙也。朙下曰昭也。旣昧爽則旦矣。《周易》王弼本。明辨晢也。《陳風》。明星晢晢。傳曰:晢晢猶煌煌也。《洪範》。明作晢。鄭曰:君視明則臣昭晢。按昭晢皆从日。本謂日之光。引伸之爲人之明哲。《口部》曰:哲,知也。 从日。㪿聲。 〖段注〗:㪿舊作折。今正。晢字日在下。或日在旁作晣。同耳。旨熱切。十五部。 禮曰:晢朙行事。 〖段注〗:禮謂十七篇也。許序例云:其偁禮,《周官》。禮謂《儀禮》。《周官》謂《周禮》也。《士冠禮》。宰告曰:質明行事。鄭云:質,正也。許所據作晢明。以戴記《禮器》、《昏義》㒳言質明推之。戴記多从今文。則知質明今文。晢明古文也。鄭不曡古文者。畧也。 01.汲古閣本:第424頁第9字 02.陳昌治本:第548頁第5字 03.說文校箋:第272頁第8字 04.說文考正:第262頁第8字 05.說文今釋:第903頁第1字 06.說文約注:第1626頁第2字 07.說文探原:第3498頁第2字 08.說文集注:第1392頁第1字 09.標點整理:第167頁第8字 10.標點注音:第270頁第8字 11.說文注箋:第2180頁第1字 12.說文詁林:第6763頁,補遺第17008頁 13.通訓定聲:第2695頁 14.說文義證:連筠簃本第573頁,崇文本第2289頁 15.說文句讀:第874頁 17.章太炎授:第281頁第5字 18.古文字詁林:第06冊第383頁第2字 19.古文字釋要:第650頁第2字 |

| 13 | 昭 | 字頭編號:04178 部首:日 注音:ㄓㄠ 拼音:zhāo 卷別:七上 大徐本 止遙切 20.續古逸本第216頁第2字,21.丁晏跋本第216頁,22.藤花榭本第216頁,23.孫星衍本第216頁 昭  日明也。从日召聲。 日明也。从日召聲。〖附注〗:吳大澂古籀補:「古昭字,从卪。」 小徐本 真遙反 24.祁寯藻本第530頁第10字,25.述古堂本第530頁  日明也。從日召聲。 日明也。從日召聲。段注本 止遥切 26.經韻樓本第1210頁第1字,27.許惟賢本第532頁第1字  日朙也。 日朙也。〖段注〗:引伸爲凡明之偁。廟有昭穆。昭取陽明。穆取陰幽。皆本無正字。叚此二字爲之。自晉避司馬昭諱。不敢正讀。一切讀上饒反。而陸氏乃以入《經典釋文》。陋矣。又別製佋字。注云:廟昭穆。父爲佋南面。子爲穆北面。从人召聲。此冣爲不通。昭穆乃鬼神之偁。其字當从示。而从人何也。無識者又取以竄入《說文・人部》中。其亂名改作有如此者。今《人部》刪佋。 从日。召聲。 〖段注〗:止遙切。二部。 01.汲古閣本:第424頁第10字 02.陳昌治本:第548頁第6字 03.說文校箋:第272頁第9字 04.說文考正:第262頁第9字 05.說文今釋:第903頁第2字 06.說文約注:第1627頁第1字 07.說文探原:第3499頁第1字 08.說文集注:第1392頁第2字 09.標點整理:第167頁第9字 10.標點注音:第270頁第9字 11.說文注箋:第2180頁第2字 12.說文詁林:第6766頁,補遺第17008頁 13.通訓定聲:第1286頁 14.說文義證:連筠簃本第573頁,崇文本第2289頁 15.說文句讀:第874頁 17.章太炎授:第281頁第6字 18.古文字詁林:第06冊第384頁第1字 19.古文字釋要:第650頁第3字 |

| 14 | 晤𣅎 | 字頭編號:04179 部首:日 注音:ㄨˋ 拼音:wù 卷別:七上 大徐本 五故切 20.續古逸本第216頁第3字,21.丁晏跋本第216頁,22.藤花榭本第216頁,23.孫星衍本第216頁 晤𣅎  明也。从日吾聲。《詩》曰:「晤辟有摽。」 明也。从日吾聲。《詩》曰:「晤辟有摽。」小徐本 頑于反 24.祁寯藻本第530頁第11字,25.述古堂本第530頁  明也。從日吾聲。《詩》曰:「晤辟有摽。」 明也。從日吾聲。《詩》曰:「晤辟有摽。」〖徐鍇注〗:臣鍇按:《詩》曰:「可與晤言。」傳云:「晤,對也。考之《說文》則當作捂字。牾,相當也。蓋《詩》假借晤字。宋謝惠連詩曰:『晤對無厭倦。』今相承皆作晤字。」 段注本 五故切 26.經韻樓本第1210頁第2字,27.許惟賢本第532頁第2字  朙也。 朙也。〖段注〗:晤旳晄曠四篆不必專謂日之明。然莫明于日。故四字皆从日而廁于此也。晤者,启之明也。《心部》之悟,《㝱部》之寤皆訓覺。覺亦明也。同聲之義必相近。 从日。吾聲。 〖段注〗:五故切。五部。 詩曰:晤辟有摽。 〖段注〗:《邶風》文。今詩作寤。此篇云耿耿不寐,云我心匪石,云如匪澣衣。則當作寤。訓覺。晤其叚借之字也。 01.汲古閣本:第424頁第11字 02.陳昌治本:第548頁第7字 03.說文校箋:第272頁第10字 04.說文考正:第262頁第10字 05.說文今釋:第903頁第3字 06.說文約注:第1627頁第2字 07.說文探原:第3499頁第2字 08.說文集注:第1392頁第3字 09.標點整理:第167頁第10字 10.標點注音:第270頁第10字 11.說文注箋:第2181頁第1字 12.說文詁林:第6768頁,補遺第17009頁 13.通訓定聲:第1566頁 14.說文義證:連筠簃本第573頁,崇文本第2289頁 15.說文句讀:第875頁 18.古文字詁林:第06冊第385頁第1字 19.古文字釋要:第650頁第4字 |

| 15 | 旳的 | 字頭編號:04180 部首:日 注音:ㄉㄧˋ 拼音:dì 卷別:七上 大徐本 都歷切 20.續古逸本第216頁第4字,21.丁晏跋本第216頁,22.藤花榭本第216頁,23.孫星衍本第216頁 旳的  明也。从日勺聲。《易》曰:「爲旳顙。」 明也。从日勺聲。《易》曰:「爲旳顙。」〖附注〗:朱駿聲《通訓定聲》:「俗字作的,从白。」邵瑛羣經正字:「今經典作的。《易・說卦》傳『為的顙』,《禮記・中庸》『的然而日亡』,《詩・賓之初筵》『發彼有的』之類皆是。」 小徐本 顛歴反 24.祁寯藻本第530頁第13字,25.述古堂本第530頁  明也。從日勺聲。《易》:「為旳顙。」 明也。從日勺聲。《易》:「為旳顙。」〖徐鍇注〗:臣鍇曰:「光旳然也,旳音滴。」 〖徐鍇注〗:臣鍇曰:「水之一滴不廣。」 段注本 都歷切 26.經韻樓本第1211頁第1字,27.許惟賢本第532頁第3字  朙也。 朙也。〖段注〗:旳者,白之明也。故俗字作的。漢魯峻碑曰:永傳啻齡。㬇矣旳旳。引伸爲䠶旳。 从日。勺聲。 〖段注〗:都歷切。古音在二部。詩。發彼有勺。叚勺爲旳字。 易曰:爲旳顙。 〖段注〗:《說卦傳》文。旳顙,白顚也。《馬部》又有馰篆。云馬白頟也。引易馬馰顙。疑馰後出非古。 01.汲古閣本:第424頁第12字 02.陳昌治本:第548頁第8字 03.說文校箋:第272頁第11字 04.說文考正:第262頁第11字 05.說文今釋:第903頁第4字 06.說文約注:第1628頁第1字 07.說文探原:第3500頁第1字 08.說文集注:第1393頁第1字 09.標點整理:第167頁第11字 10.標點注音:第270頁第11字 11.說文注箋:第2182頁第1字 12.說文詁林:第6770頁,補遺第17010頁 13.通訓定聲:第1321頁 14.說文義證:連筠簃本第573頁,崇文本第2289頁 15.說文句讀:第875頁 18.古文字詁林:第06冊第385頁第2字 19.古文字釋要:第650頁第5字 |

| 16 | 晃晄 | 字頭編號:04181 部首:日 注音:ㄏㄨㄤˇ 拼音:huǎnɡ 卷別:七上 大徐本 胡廣切 20.續古逸本第216頁第5字,21.丁晏跋本第216頁,22.藤花榭本第216頁,23.孫星衍本第216頁 晄晃  明也。从日灮聲。 明也。从日灮聲。小徐本 胡莽反 24.祁寯藻本第530頁第14字,25.述古堂本第530頁  明也。從日、光,光亦聲。 明也。從日、光,光亦聲。段注本 胡廣切 26.經韻樓本第1211頁第2字,27.許惟賢本第532頁第4字 晃  朙也。 朙也。〖段注〗:各本篆作晄。篇,韵皆云:晃正,晄同。今正。晃者,動之明也。凡光必動。會意兼形聲字也。楊雄賦。北熿幽都。李善云:熿與晃音義同。 从日。灮聲。 〖段注〗:胡廣切。十部。 01.汲古閣本:第424頁第13字 02.陳昌治本:第548頁第9字 03.說文校箋:第272頁第12字 04.說文考正:第262頁第12字 05.說文今釋:第904頁第1字 06.說文約注:第1628頁第2字 07.說文探原:第3501頁第1字 08.說文集注:第1393頁第2字 09.標點整理:第167頁第12字 10.標點注音:第270頁第12字 11.說文注箋:第2182頁第2字 12.說文詁林:第6772頁 13.通訓定聲:第3617頁 14.說文義證:連筠簃本第573頁,崇文本第2289頁 15.說文句讀:第875頁 18.古文字詁林:第06冊第386頁第1字 19.古文字釋要:第650頁第6字 |

| 17 | 曠𣋷 | 字頭編號:04182 部首:日 注音:ㄎㄨㄤˋ 拼音:kuànɡ 卷別:七上 大徐本 苦謗切 20.續古逸本第216頁第6字,21.丁晏跋本第216頁,22.藤花榭本第216頁,23.孫星衍本第216頁 曠𣋷  明也。从日廣聲。 明也。从日廣聲。小徐本 困盎反 24.祁寯藻本第530頁第12字,25.述古堂本第530頁  明也。從日廣聲。 明也。從日廣聲。〖徐鍇注〗:臣鍇按:漢光武帝詔曰:「庶僚久懬廢也。」故此嚝為明也。 段注本 苦謗切 26.經韻樓本第1211頁第3字,27.許惟賢本第532頁第5字  朙也。 朙也。〖段注〗:廣大之明也。會意兼形聲字也。引伸爲虛空之偁。 从日。廣聲。 〖段注〗:苦謗切。十部。 01.汲古閣本:第424頁第14字 02.陳昌治本:第548頁第10字 03.說文校箋:第273頁第1字 04.說文考正:第262頁第13字 05.說文今釋:第904頁第2字 06.說文約注:第1628頁第3字 07.說文探原:第3501頁第2字 08.說文集注:第1393頁第3字 09.標點整理:第167頁第13字 10.標點注音:第270頁第13字 11.說文注箋:第2183頁第1字 12.說文詁林:第6772頁,補遺第17010頁 13.通訓定聲:第3623頁 14.說文義證:連筠簃本第573頁,崇文本第2289頁 15.說文句讀:第875頁 17.章太炎授:第282頁第1字 18.古文字詁林:第06冊第387頁第1字 19.古文字釋要:第650頁第7字 |

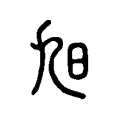

| 18 | 旭 | 字頭編號:04183 部首:日 注音:ㄒㄩˋ 拼音:xù 卷別:七上 大徐本 許玉切 20.續古逸本第216頁第7字,21.丁晏跋本第216頁,22.藤花榭本第216頁,23.孫星衍本第216頁 旭  日旦出皃。从日九聲。若勖。一曰明也。 日旦出皃。从日九聲。若勖。一曰明也。〖徐鉉注〗:臣鉉等曰:九非聲。未詳。 小徐本 喧玉反 24.祁寯藻本第531頁第1字,25.述古堂本第531頁  日旦出皃。從日九聲。讀若朂。 日旦出皃。從日九聲。讀若朂。〖徐鍇注〗:臣鍇按:《詩》「旭日始旦」是也。 段注本 許玉切 26.經韻樓本第1211頁第4字,27.許惟賢本第532頁第6字  日旦出皃。 日旦出皃。〖段注〗:《邶風》。旭日始旦。傳曰:旭者,日始出。謂大昕之時。旭與曉雙聲。《釋訓》曰:旭旭,蹻蹻,憍也。郭云:皆小人得志憍蹇之皃。此其引伸叚借之義也。今詩旭旭作好好。同音叚借字也。 从日。九聲。讀若好。 〖段注〗:好各本作勖。誤。今依〈詩〉音義訂。按音義云許玉反。徐又許九反。是徐讀如朽。朽卽好之古音。朽之入聲爲許玉反。三讀皆於九聲得之。不知何時許九誤爲許元。《集韵》、《類篇》皆云許元切。徐邈讀今之音義又改元爲袁。使學者求其說而𣃔不能得矣。大徐許玉切。三部。 一曰朙也。 〖段注〗:此別義也。明謂日之明。引伸爲凡明之偁。 01.汲古閣本:第424頁第15字 02.陳昌治本:第549頁第1字 03.說文校箋:第273頁第2字 04.說文考正:第262頁第14字 05.說文今釋:第904頁第3字 06.說文約注:第1629頁第1字 07.說文探原:第3502頁第1字 08.說文集注:第1393頁第4字 09.標點整理:第167頁第14字 10.標點注音:第270頁第14字 11.說文注箋:第2183頁第2字 12.說文詁林:第6773頁,補遺第17010頁 13.通訓定聲:第978頁 14.說文義證:連筠簃本第574頁,崇文本第2293頁 15.說文句讀:第875頁 18.古文字詁林:第06冊第387頁第2字 19.古文字釋要:第650頁第8字 |

| 19 | 晉㬜𣋤𣌇晋 | 字頭編號:04184 部首:日 注音:ㄐㄧㄣˋ 拼音:jìn 卷別:七上 大徐本 卽刀切 20.續古逸本第216頁第8字,21.丁晏跋本第216頁,22.藤花榭本第216頁,23.孫星衍本第216頁 㬜𣋤𣌇晉晋  進也。日出萬物進。从日从臸。《易》曰:「明出地上,㬜。」 進也。日出萬物進。从日从臸。《易》曰:「明出地上,㬜。」〖徐鉉注〗:臣鉉等案:臸,到也。會意。 〖附注〗:段玉裁注:「臸者到也。以日出而作會意,隸作晉。」楊樹達《釋晉》:「晉字上象二矢,下為插矢之器」,「二矢插器,其義為箭」,「自小篆變二矢之形為臸,變器形為日,形與義略不相關,于是說字者遂不得其正解」。 〖附注〗:《說文新證》:「甲骨文从日、从二倒矢形,會日光如矢疾進之義,矢應該也有聲符的功能。」 小徐本 子印反 24.祁寯藻本第531頁第2字,25.述古堂本第531頁  進也,日出而萬物進。從日臸聲。《易》曰:「明出地上晉。」會意。 進也,日出而萬物進。從日臸聲。《易》曰:「明出地上晉。」會意。段注本 卽刃切 26.經韻樓本第1212頁第1字,27.許惟賢本第533頁第1字  進也。 進也。〖段注〗:《周易・彖傳》曰:晉,進也。以曡韵爲訓。凡進皆曰晉。難進亦曰晉。《周禮》。凡田。王提馬而走。諸侯晉。是也。禮古文,《周禮》故書皆叚晉爲箭。 日出而萬物進。 〖段注〗:故其字从日。 从日。从臸。 〖段注〗:臸者,到也。以日出而作會意。隷作晉。卽刃切。十二部。 易曰:朙出地上㬜。 〖段注〗:此引《易・象傳》文以證从日之意也。 01.汲古閣本:第425頁第1字 02.陳昌治本:第549頁第2字 03.說文校箋:第273頁第3字 04.說文考正:第262頁第15字 05.說文今釋:第904頁第4字 06.說文約注:第1629頁第2字 07.說文探原:第3502頁第2字 08.說文集注:第1394頁第1字 09.標點整理:第167頁第15字 10.標點注音:第270頁第15字 11.說文注箋:第2184頁第1字 12.說文詁林:第6778頁,補遺第17011頁 13.通訓定聲:第3317頁 14.說文義證:連筠簃本第574頁,崇文本第2293頁 15.說文句讀:第875頁 16.說文新證:第532頁第2字 17.章太炎授:第282頁第2字 18.古文字詁林:第06冊第388頁第1字 19.古文字釋要:第650頁第9字 |

| 20 | 暘 | 字頭編號:04185 部首:日 注音:ㄧㄤˊ 拼音:yánɡ 卷別:七上 大徐本 與章切 20.續古逸本第216頁第9字,21.丁晏跋本第216頁,22.藤花榭本第216頁,23.孫星衍本第216頁 暘  日出也。从日昜聲。《虞書》曰:「暘谷。」 日出也。从日昜聲。《虞書》曰:「暘谷。」小徐本 猶良反 24.祁寯藻本第531頁第3字,25.述古堂本第531頁  日出也。從日昜聲。《虞書》曰:「至於暘谷。」 日出也。從日昜聲。《虞書》曰:「至於暘谷。」〖徐鍇注〗:臣鍇按:《尚書・洪範》:「乂時暘。」若晹曰暴之也。 段注本 與章切 26.經韻樓本第1212頁第2字,27.許惟賢本第533頁第2字  日出也。 日出也。〖段注〗:《洪範》。八,庶徵。曰雨,曰暘。某氏云:雨以潤物。暘以乾物。《祭義》。夏后氏祭其闇。殷人祭其陽。周人祭日以朝及闇。鄭云闇,昏時也。陽讀爲曰雨曰暘之暘。謂日中時也。朝,日出時也。暘之義當从鄭。《孟子》。秋陽以㬥之。亦當作秋暘。 从日。昜聲。 〖段注〗:與章切。十部。 《虞書》曰:曰暘谷。 〖段注〗:《虞書》,宋本葉本如是。他本作商。非也。各本少一曰字。今補。《虞書》當作《唐書》。說見《禾部》。此古文《尙書・堯典》文也。 01.汲古閣本:第425頁第2字 02.陳昌治本:第549頁第3字 03.說文校箋:第273頁第4字 04.說文考正:第262頁第16字 05.說文今釋:第905頁第1字 06.說文約注:第1630頁第1字 07.說文探原:第3503頁第1字 08.說文集注:第1395頁第1字 09.標點整理:第167頁第16字 10.標點注音:第271頁第1字 11.說文注箋:第2184頁第2字 12.說文詁林:第6780頁,補遺第17011頁 13.通訓定聲:第3520頁 14.說文義證:連筠簃本第574頁,崇文本第2293頁 15.說文句讀:第875頁 17.章太炎授:第282頁第3字 18.古文字詁林:第06冊第393頁第1字 19.古文字釋要:第651頁第1字 |